Depuis plusieurs semaines, les projets de programmes élaborés par le Conseil supérieur des programmes sont disponibles en ligne. Actuellement, la DGESCO entame une série de consultations avant de présenter ces projets à la commission spécialisée, puis au Conseil supérieur de l’éducation.

Dans cette phase de consultation et lors des discussions à venir, le SNALC est résolu à défendre un enseignement de qualité en s’appuyant sur les retours des enseignants de terrain. C’est pourquoi le SNALC a mené une vaste enquête, permettant à plus de 1 000 professeurs de langues vivantes de s’exprimer. Nous remercions vivement ces collègues pour leur participation, qui nous permet aujourd’hui de relayer leur voix.

Sommaire

I. Des avancées attendues

Depuis 2015, le SNALC plaide pour l’élaboration de programmes annuels clairs, afin que chaque étape de la scolarité des élèves soit bien définie. Parallèlement, notre syndicat a régulièrement critiqué les précédents programmes de collège et de lycée. Les premiers, en raison de la place restreinte accordée à l’apprentissage de la langue, et les seconds, en raison de l’absence regrettable de lexique, de phonologie et de grammaire.

Les projets actuels réintroduisent ces éléments, un retour salué par l’ensemble des professeurs.

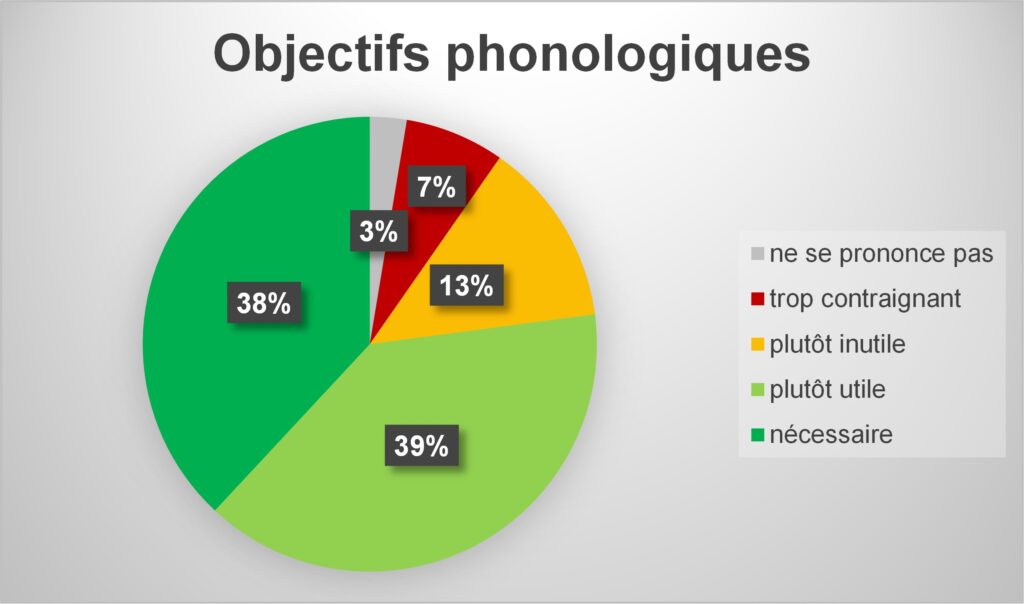

Ainsi, 77 % des enseignants interrogés considèrent favorablement la réintégration de contenus phonologiques.

De même, 78 % apprécient la présence d’un corpus lexical.

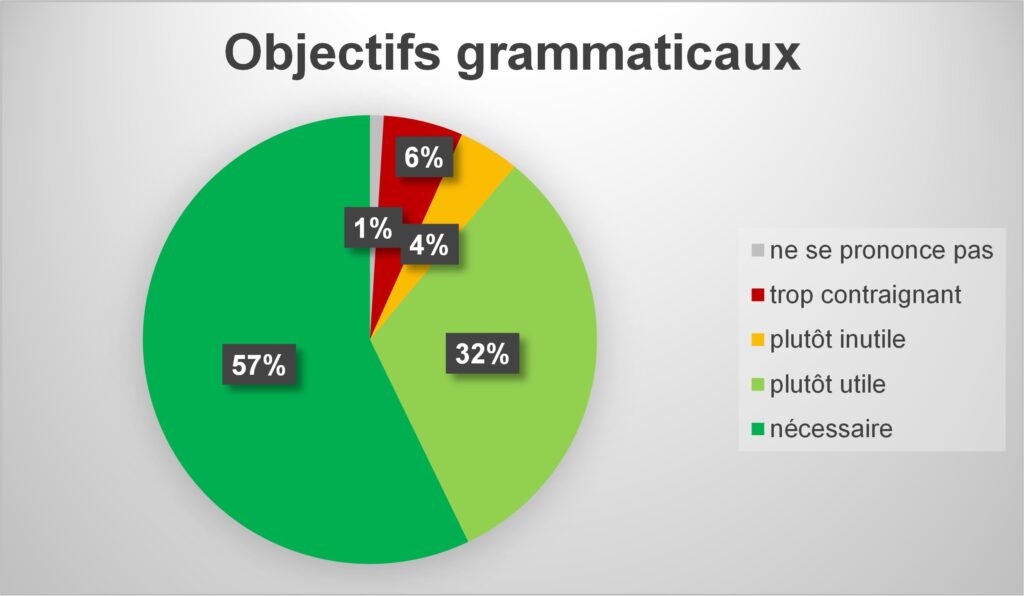

Le retour bienvenu de la grammaire dans les programmes rencontre encore plus de soutien, avec 89% d’avis favorables.

Ces statistiques reflètent une attente commune des professeurs et du SNALC de réintroduire la langue au cœur des programmes.

II. Une continuité appréciée

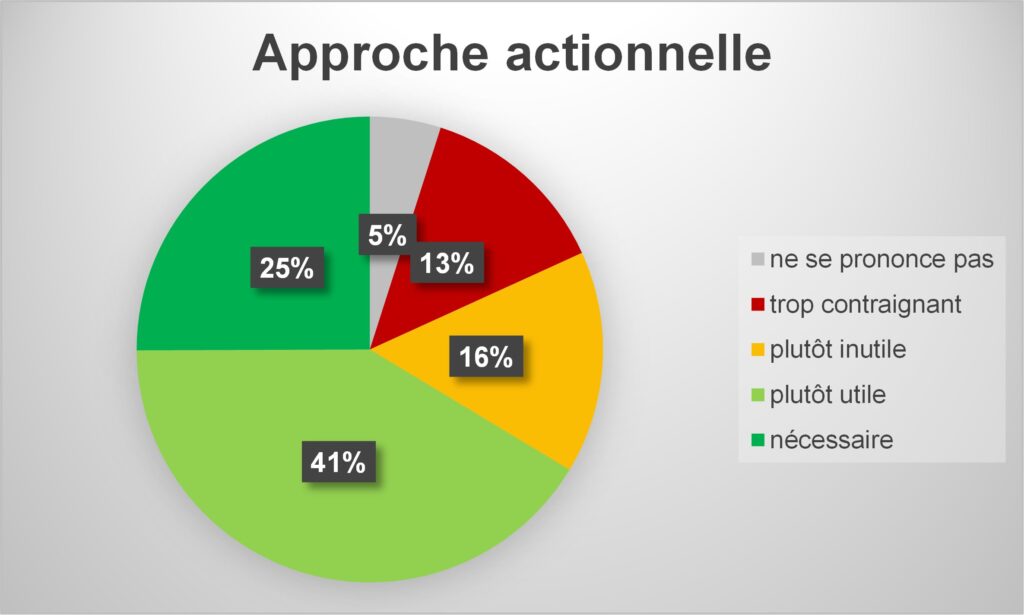

Le préambule commun aux divers programmes conserve l’approche dite « actionnelle », engageant les élèves dans des activités pratiques, un choix largement soutenu par les enseignants.

Le SNALC, dont la préoccupation première est la liberté pédagogique, n’est traditionnellement pas favorable à de telles mentions dans les pérambules des programmes. Cependant, il est vrai que la mise en activité des élèves est génératrice d’expression au sein de la classe, et convient donc assez bien à l’enseignement des langues vivantes.

Ce préambule souligne également la diversité des modalités d’enseignement, un aspect apprécié par le SNALC.

De plus, les programmes réaffirment les activités langagières et les compétences qui leur sont associées, tout en maintenant la distinction basée sur les niveaux d’acquisition définis par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. (CECRL).

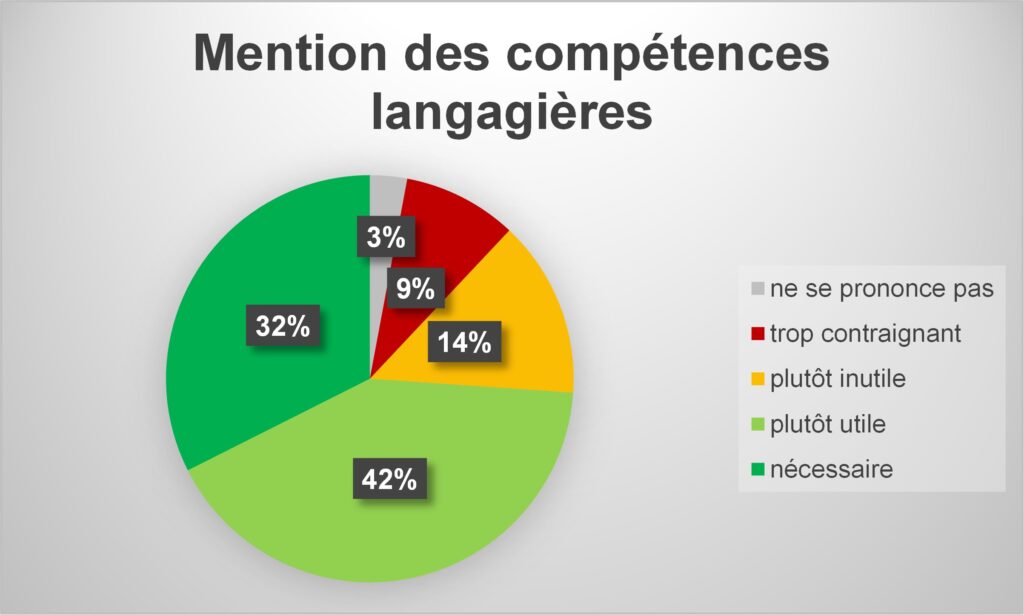

La préservation des compétences langagières satisfait 74 % des enseignants.

Pour le SNALC, l’articulation entre les connaissances, à travers le retour de la grammaire, de la phonologie et d’un corpus lexical d’une part, et les compétences langagières d’autre part, est assez équilibrée.

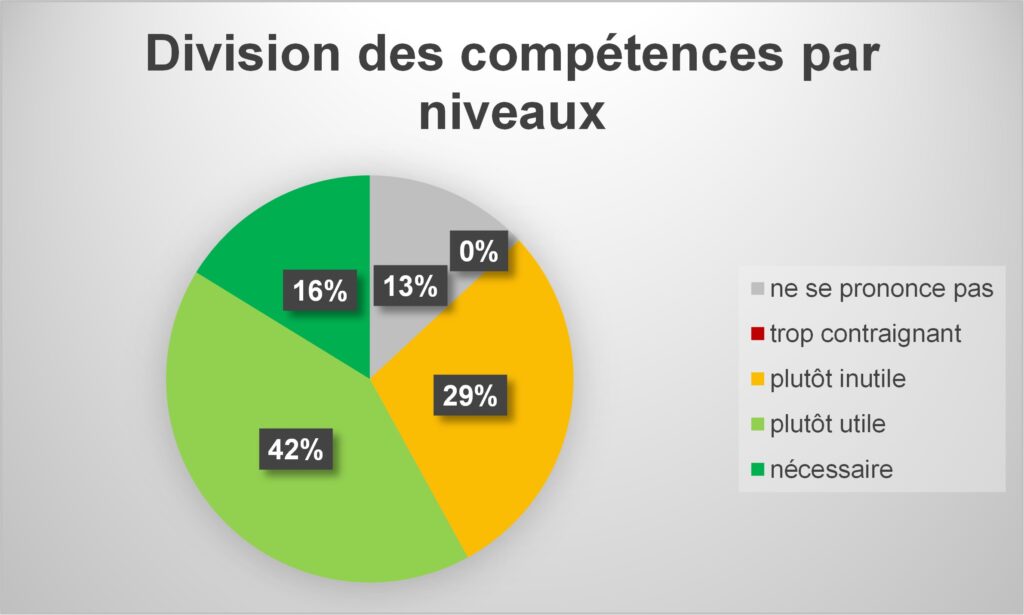

La majorité des enseignants se montrent satisfaits de la classification des compétences par niveaux. En effet, l’habitude est désormais bien ancrée et l’application du CECRL, combinée à un enseignement centré sur les contenus linguistiques, présente un intérêt certain.

Toutefois, cette classification suscite moins d’enthousiasme lorsqu’elle s’applique aux contenus grammaticaux.

En effet, seulement 50 % des enseignants jugent ce découpage de “plutôt utile” à “nécessaire”, révélant ainsi un décalage entre les besoins des élèves et ceux des enseignants d’une part, et les contenus des programmes d’autre part. Néanmoins, ce décalage reste relativement mineur comparé à d’autres divergences.

III. Des points bloquants

Le Ministère a décidé de mettre en œuvre un principe bien connu des linguistes : « Langue et culture sont les deux faces d’une même médaille ».

Le SNALC accueille favorablement cette ambition d’enrichir le niveau culturel des élèves.

De plus, nous comprenons l’intention ministérielle de prévenir toute lassitude chez les élèves, qui pourrait survenir si les mêmes points culturels étaient abordés plusieurs années consécutives.

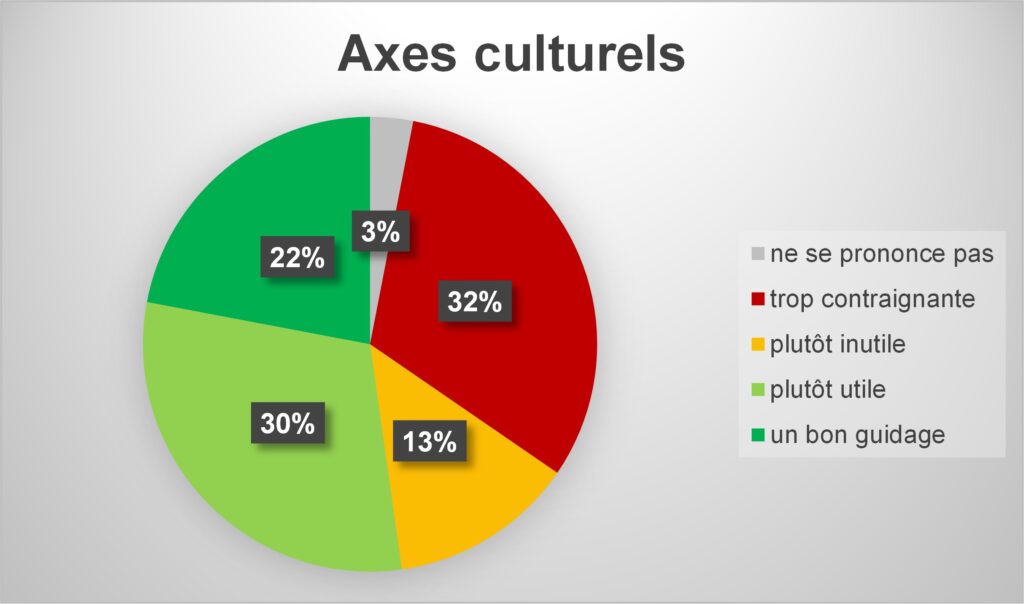

On pourrait supposer que les enseignants ne s’opposent pas en majorité à la présence des axes culturels, comme le suggèrent les résultats globaux.

En effet, 52 % des professeurs accueillent ces axes favorablement.

Néanmoins, deux aspects méritent réflexion. Premièrement, un nombre significatif d’enseignants juge ces axes trop contraignants. Deuxièmement, il est essentiel de considérer que ces axes culturels sont déjà intégrés dans le programme du lycée général et technologique depuis plusieurs années.

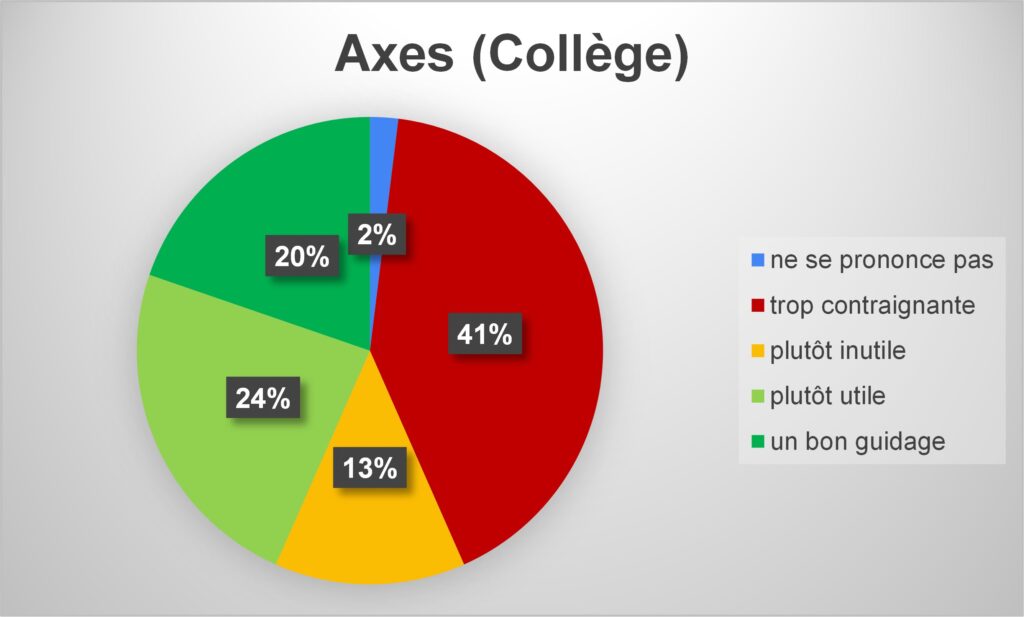

En examinant les résultats pour le collège, on constate une tendance différente. La majorité des enseignants perçoit défavorablement l’introduction des axes culturels, et 41 % d’entre eux considèrent ces axes comme une contrainte excessive.

Ici, la notion de contrainte revêt une importance particulière. Le projet de programme définit déjà les contenus linguistiques et les compétences à développer dans les diverses activités langagières.

L’ajout d’une troisième contrainte est perçu par les enseignants comme une contrainte excessive limitant leur liberté pédagogique. Il est essentiel qu’ils puissent adapter leurs cours en fonction de ce qu’ils savent de leurs élèves, de leurs acquis, de leurs appétences et de leurs besoins.

Dans ce contexte, les axes ne constituent pas l’obstacle principal.

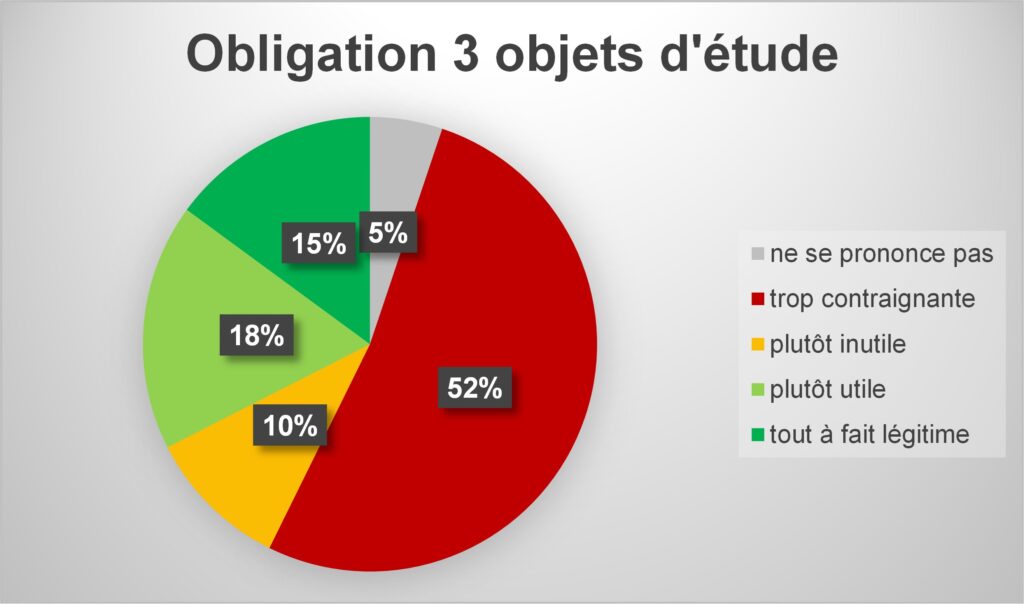

En effet, le vrai problème réside dans la division de ces axes en objets d’étude, avec l’obligation de traiter trois objets par an (cinq en sixième, puis six les années suivantes).

Cette exigence est rejetée par environ 62 % des enseignants, qui s’y opposent plus ou moins fermement.

En examinant les détails, on constate que les axes les moins appréciés concernent les classes de quatrième et de troisième. Cependant, ce sont les objets d’étude qui suscitent le plus de rejet. Ce rejet est moins apparent en classe de sixième et dans les trois niveaux du lycée. Ainsi, entre la cinquième et la troisième, la qualité des objets d’étude est remise en question par plus d’un tiers des enseignants, tandis qu’un autre tiers ne se prononce pas.

En réalité, ce qui pose le plus problème n’est pas tant la qualité des objets d’étude, même si elle est débattue à certains niveaux, mais plutôt le caractère impératif et la juxtaposition des contraintes qui deviennent bloquantes.

C’est pourquoi le SNALC demande que les objets d’étude deviennent indicatifs et que le traitement de cinq axes reste la norme tout au long du cursus.