Par la poésie, l’invitation au voyage se démultiplie : l’exploration des horizons réels ou imaginaires jouxte celle des continents intérieurs, toutes deux sublimées par le dépaysement langagier. (p.14)

On ne regrettera certes pas les programmes de 2015 inaugurant la structuration du programme de littérature autour de thèmes au détriment des périodes, mouvements littéraires ou auteurs. On se réjouira même de la disparition des liens laborieux avec le socle et de la fin du « questionnement libre » annuel qui alourdissait inutilement les progressions. Les motifs de satisfaction s’arrêtent malheureusement là…

Compétences et redondances

Alors qu’on pourrait légitimement attendre de programmes qu’ils dessinent une ligne claire, on sort particulièrement perplexe de la lecture de ces 50 pages1 (le précédent programme tenait sur 15) à la fois touffues, redondantes et parfois obscures. Bref, s’il fallait-ce qu’à Dieu ne plaise- classer cette œuvre dans un genre littéraire, elle relèverait davantage du baroque voire de la préciosité que du classicisme. Voiture plutôt que Boileau en somme. Métaphores et formules pompeuses se succèdent en lieu et place d’instructions nettes sur les contenus à dispenser. Voilà qui est particulièrement fâcheux : dans un contexte de recrutement sous tension entre contractualisation et job dating, les professeurs ont plus que jamais besoin d’être guidés efficacement. L’idée de proposer des repères annuels était pourtant prometteuse et elle est relativement bien mise en œuvre dans la partie « grammaire ». Mais sa déclinaison systématique dans les autres domaines abordés « lecture », « écriture », « oral », « vocabulaire » se traduit par un copié-collé de tableaux de compétences- « en 5è, on écrit un texte de 5 à 10 lignes, en 4è de 10 lignes, en 3e de 20 » etc.- particulièrement indigeste et répétitif. Les mêmes compétences ressurgissent d’une colonne à l’autre entre « lecture », « oral » et « culture littéraire à artistique » accompagnées d’ « exemples de réussite » hétéroclites –en 4è « l’élève mesure l’audace d’une aventure éditoriale telle que l’Encyclopédie » et en 3è « apprécie la richesse linguistique (…) d’Une enfance créole par exemple.

Culture littéraire et artistique : foisonnement baroque

On déplorait déjà dans les programmes précédents que les œuvres ne soient pas étudiées pour elles-mêmes, mais servent d’illustration à des thèmes plus ou moins inspirés. Au moins, les indications données définissaient-elles des « points de passage obligés », par genre, siècle ou mouvement littéraire « nécessaires à la construction d’une culture commune ». Dans ce projet, il n’est plus question de repères patrimoniaux. À part les prescriptions bienvenues sur les données quantitatives –« quatre œuvres intégrales de langue française ou traduite, trois œuvres en lecture cursive et deux groupements de texte » « d’époques différentes et de natures diverses »- et la vague recommandation de favoriser les « résonances entre les périodes au programme d’histoire et au programme de français », la liberté du professeur est totale. Ainsi un élève pourrait-il traverser le collège sans avoir entendu parler ni du Moyen Âge ni de Molière ni du fantastique- il pourrait en revanche le confondre avec la science-fiction ou le policier classés dans la même rubrique.

Les suggestions de lecture proposées pour les œuvres intégrales et lecture cursive donnent le ton : autrices ou à défaut héroïnes si l’auteur est un homme, francophonie, œuvres étrangères et littérature de jeunesse sont à l’honneur et sans éclipser totalement les rares auteurs classiques mentionnés, sont au moins mis sur le même plan. Ne parlons pas des pistes de prolongements artistiques et culturels qui laissent parfois songeurs faisant la part belle à l’architecture, la musique la sculpture, l’art des jardins… Faire découvrir le théâtre Nô ou l’opéra Nixon en Chine, est-ce vraiment prioritaire avec 4h30 hebdomadaires ?

On craint une école à géométrie variable où les inégalités d’accès à la culture se creusent selon les choix de chaque collègue. Un élève de 4è du collège A pourrait étudier le Horla, les Rayons et les ombres et Le Cid tandis qu’un de ses contemporains du collège B se pencherait sur Le baron hanté, Habitant de nulle part, originaire de partout et Quand viendra la vague.

La liste des œuvres suggérées aussi bien en œuvres intégrales qu’en lecture cursive ressemble d’ailleurs davantage à une très riche liste d’ouvrages –parfois difficiles à se procurer- pour le CDI que de références pour une culture commune. Ce n’est semble-t-il pas l’objectif fixé. On parle plutôt d’élaborer par paliers « la construction de soi, l’exercice de son jugement et l’affirmation d’une conscience humaniste soucieuse de l’altérité. »

Le Vieillard amoureux de Françoise Pascal , La folle enchère de Madame Ulrich sont peut-être injustement méconnus , mais ne serait-il pas plus sage de se cantonner au collège à étudier L’avare de Molière même si ce dernier, homme blanc cisgenre a déjà bien été mis à l’honneur ?

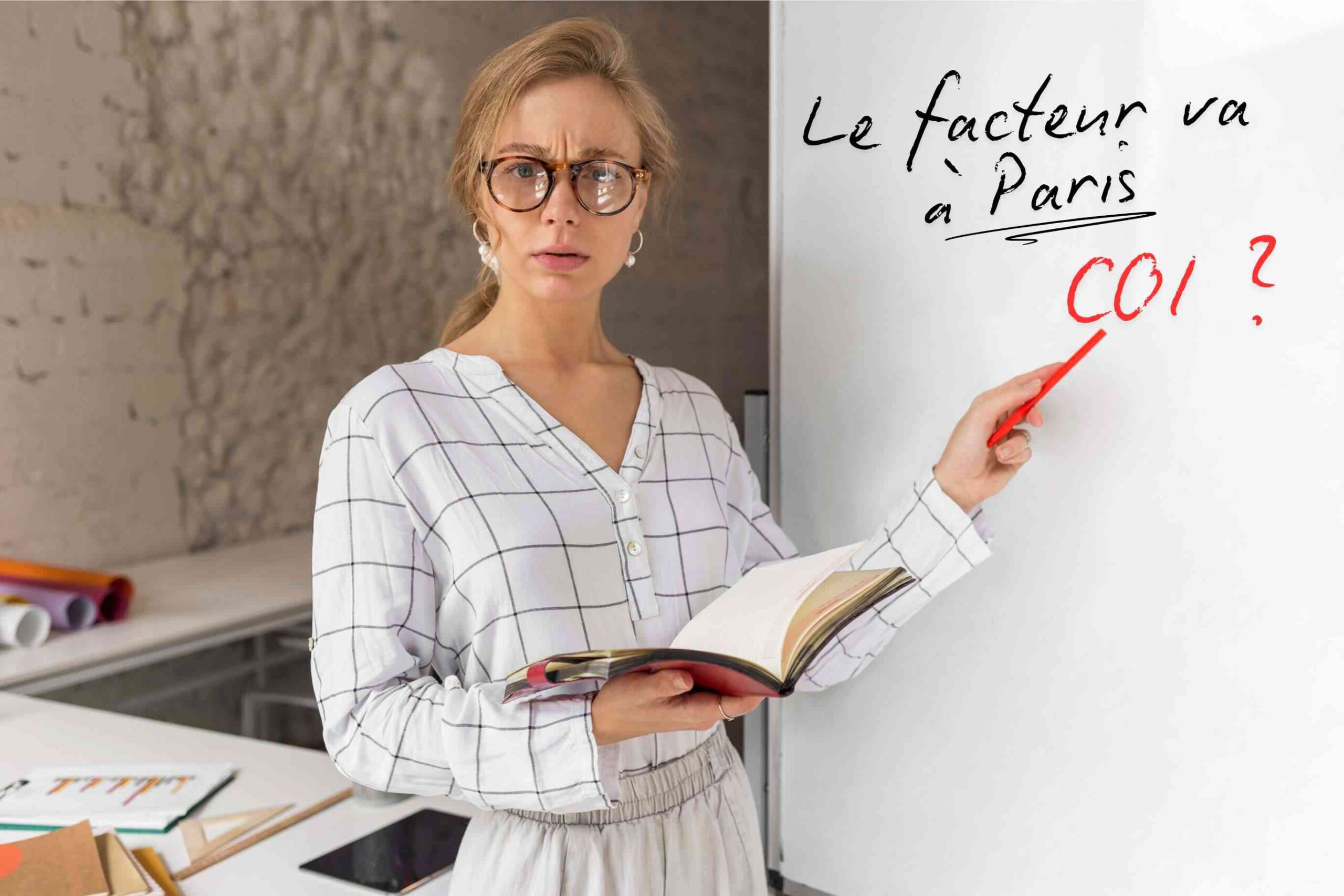

Grammaire : D’amour, Marquise vos beaux yeux mourir me font…

La partie grammaire ne va pas non plus dans le sens d’une simplification. Les démarches inductives sont encore privilégiées et l’élève invité à se mettre en position de chercheur voire de maçon du langage (les fameux « chantiers de grammaire ») pour éviter « une approche purement magistrale ». L’ouvrage sorti sur Eduscol en 20212 et qui avait suscité la polémique avec notamment une pétition à son encontre lancée par l’association Sauver les lettres3 est cité comme la référence. Bref, les subtils déplacements ou suppressions de compléments pour vérifier–même si cela fonctionne une fois sur deux-si on a affaire à un complément circonstanciel ou à un complément d’objet sont maintenant officiellement recommandés. Les élèves n’ont pas fini de tâtonner. Devra-t-on les perdre définitivement en leur enseignant que dans la phrase « Le facteur va à Paris », à Paris est COI mais complément circonstanciel de lieu dans « le facteur distribue le courrier à Paris » ? La recherche linguistique universitaire aussi pointue soit-elle ne fait pas forcément bon ménage avec l’efficacité pédagogique. Les manuels scolaires reprendront-ils par exemple la curieuse nomenclature des formes de phrases qui comprennent désormais les phrases négative, passive, et exclamative ?

Le parcours d’apprentissage : une nouvelle méthode ?

Tellement discrètement qu’on pourrait passer à côté, un nouveau concept, « le projet d’apprentissage » fait son entrée : « chaque projet d’apprentissage est organisé autour d’une problématique (…) Il vise (…) la construction hiérarchisée de compétences ». Il s’agit semble-t-il de cibler plus précisément un domaine –oral, lecture, écriture- à chaque parcours. Aucun exemple n’est fourni ce qui laisse encore une fois le professeur dans le brouillard. Lui faudra-t-il par exemple, s’il a défini l’oral comme compétence privilégiée suivre impérativement la prescription de faire écrire à chaque parcours « au moins un texte en 5è et jusqu’à deux en 3è »-recommandation déjà hors sol avec les horaires de français réduits à peau de chagrin – ?

Le SNALC a toujours été favorable à la liberté pédagogique, mais dans un cadre cohérent définissant clairement des connaissances à acquérir à chaque palier de la scolarité. Les programmes devraient constituer une boussole pour les professeurs et éventuellement les familles. Ce projet risque au contraire de les désorienter dans un maquis touffu de recommandations trop souvent vagues et déconnectées du terrain.

1.https://www.education.gouv.fr/media/227318/download

2.https://eduscol.education.fr/document/1872/download

3.https://www.sauv.net/

Article paru dans la revue du SNALC Quinzaine universitaire n°1503 du 11 juillet 2025.