En novembre 2024, le SNALC avait mené une enquête intermédiaire pour dresser un état des lieux après deux mois de mise en place des groupes au collège. Il avait constaté que ce dispositif n’était guère apprécié par les professeurs de collège (voir les résultats de l’enquête SNALC).

À l’approche de la fin de l’année, le SNALC a consulté à nouveau les professeurs pour évaluer si le temps avait modifié leur perception. Trois mille enseignants ont répondu à cette nouvelle enquête, et nous les en remercions, conscients de l’ampleur de leur charge de travail. Grâce à leur participation, les résultats obtenus sont représentatifs, surtout lorsque l’on connaît le taux de réponse aux enquêtes ministérielles.

La mayonnaise n’a pas pris

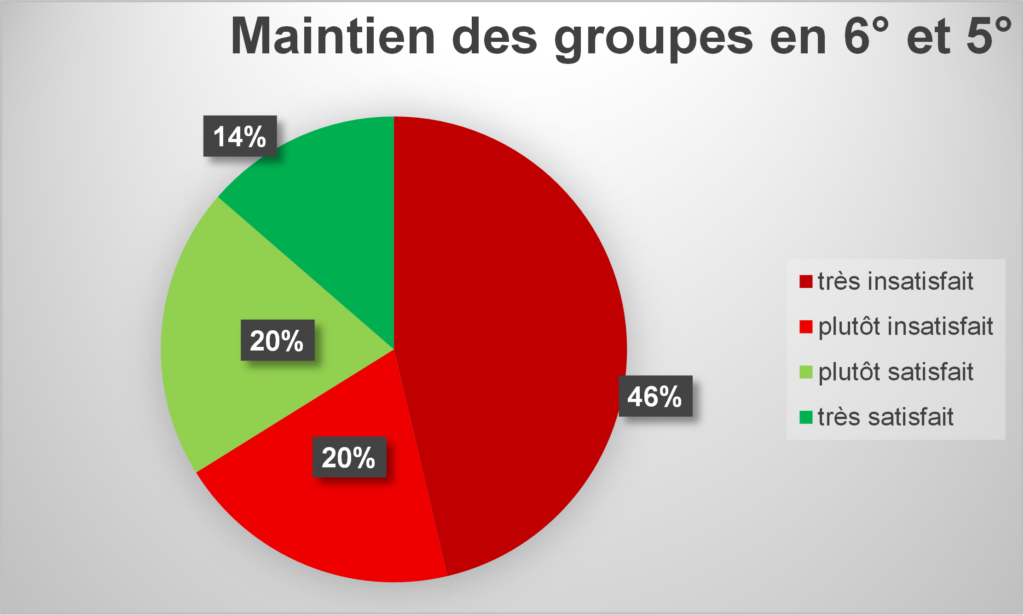

Interrogés sur le maintien du dispositif, les professeurs de français et de mathématiques demeurent insatisfaits, à l’image des résultats de novembre. Près des deux tiers d’entre eux ne sont pas favorables à sa poursuite. Une disparité apparaît entre les professeurs de mathématiques (59 %) et ceux de français (73 %).

Quant aux professeurs des autres disciplines, qui n’ont pas « bénéficié » de ces groupes, leur rejet est encore plus flagrant : 80 % souhaitent les abandonner.

L’approbation de la profession à l’annonce de l’abandon de l’extension de l’expérience aux classes de 4è et de 3è confirme cette opposition. En effet, 83 % des enseignants hors français et mathématiques, et une majorité des professeurs concernés directement, saluent cette décision : 81 % des professeurs de français et 75 % des professeurs de mathématiques sont satisfaits de ce recul du Ministère. Il convient désormais de comprendre les raisons de ce rejet.

Pas de plus-value en soi

L’objectif du dispositif était d’améliorer le niveau et l’engagement des élèves en privilégiant les groupes réduits pour les élèves en difficulté et en réduisant l’hétérogénéité.

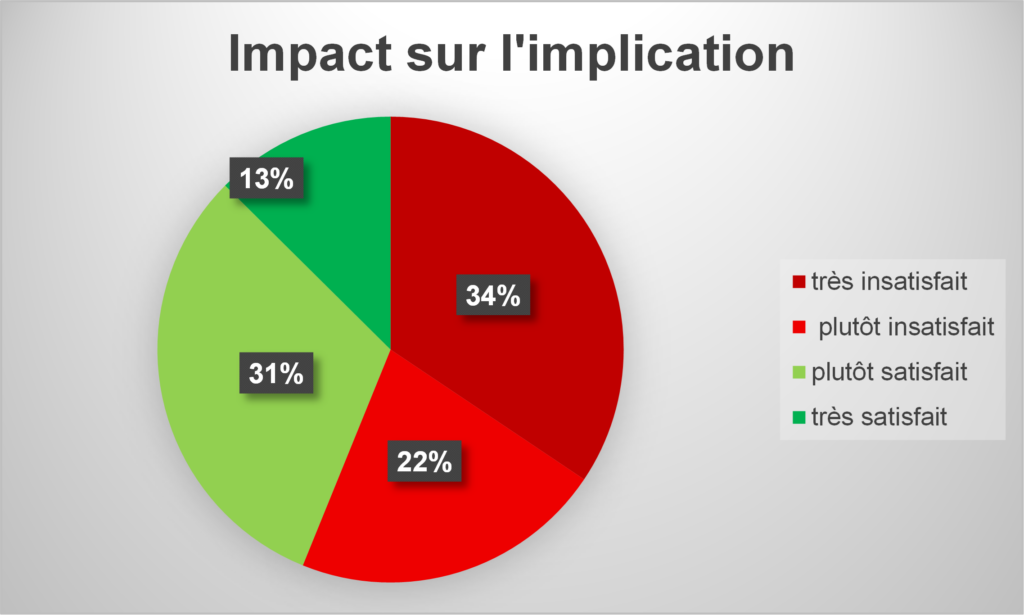

Or, 56 % des enseignants constatent un effet nul sur l’implication des élèves, avec une plus forte tendance en français (61 %) qu’en mathématiques (52 %). La part de “très insatisfaits” est équivalente dans les 2 disciplines (34 % contre 36 %).

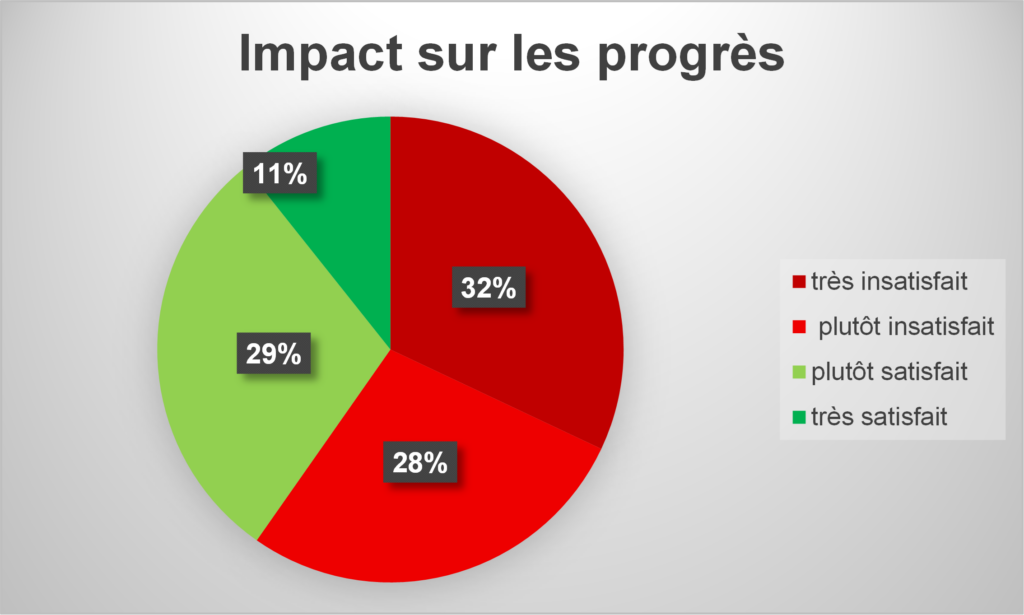

Il est évident que cette absence d’effets positifs sur l’implication des élèves se traduit dans la progression de leur niveau. Ainsi, une progression insatisfaisante est relevée par 60 % des enseignants des deux disciplines, le constat étant plus sévère en français avec 66 % d’insatisfaction qu’en mathématiques avec 54 %.

Du côté des verbatim, les avis positifs mettent en avant les effectifs réduits comme facteur principal de progression, permettant de consacrer davantage de temps aux élèves en difficulté.

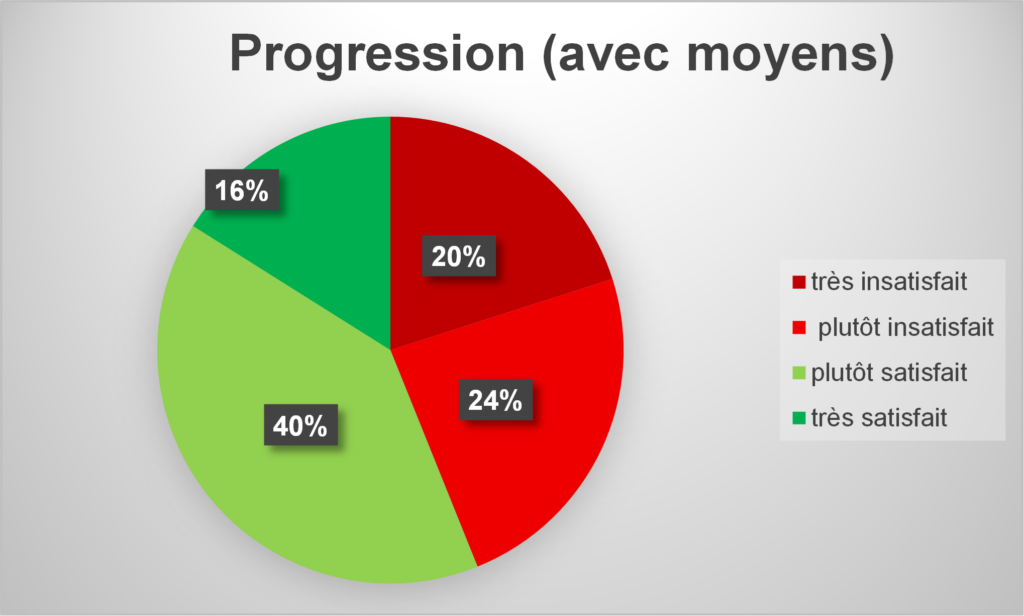

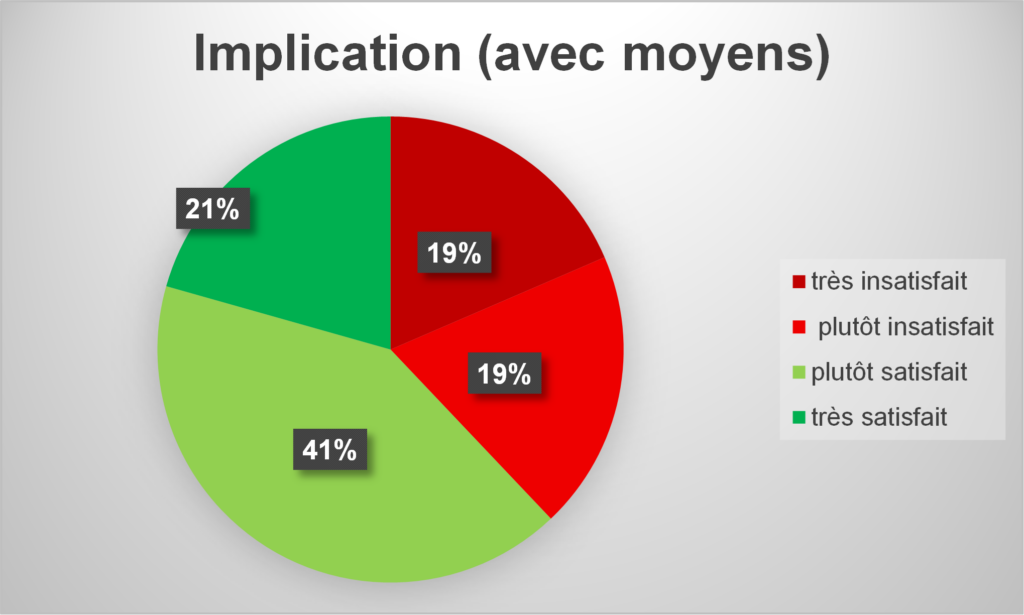

Pour corroborer cette vision simplement basée sur une récurrence de termes, le SNALC a mis un focus sur les professeurs dont les établissements avaient disposé de moyens supplémentaires et c’est parmi ces derniers que l’on trouve la proportion la plus grande d’avis plutôt satisfaits à très satisfaits. Les établissements disposant de moyens supplémentaires présentent le plus haut taux de satisfaction : 62 % pour l’implication et 56 % pour la progression des élèves.

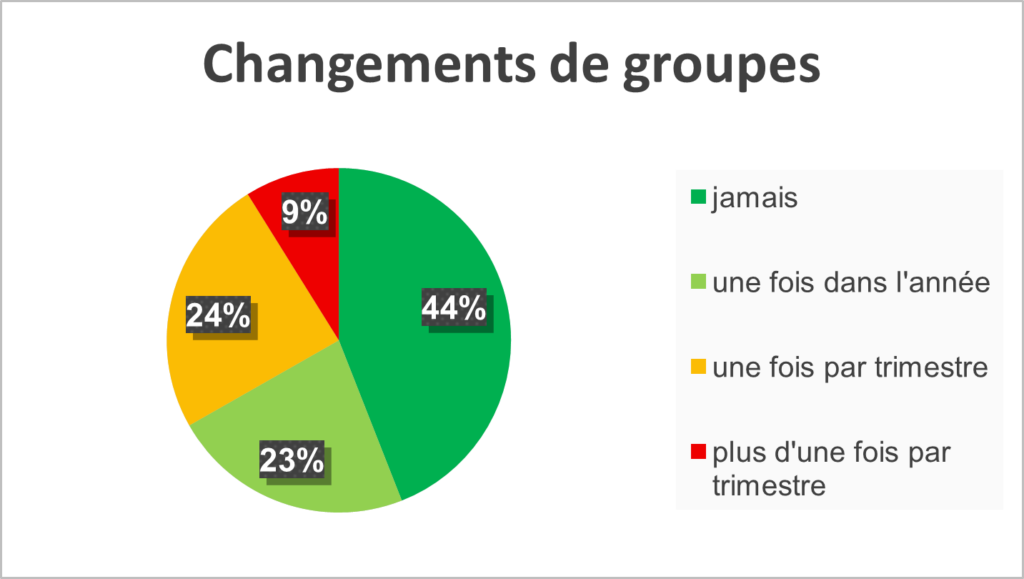

Afin d’affiner l’analyse, le SNALC s’est intéressé à la variable que constitue la fréquence des changements de groupe. 67 % des établissements ont opté pour la stabilité (pas de changement ou un seul dans l’année), mais cette variable n’a guère d’impact.

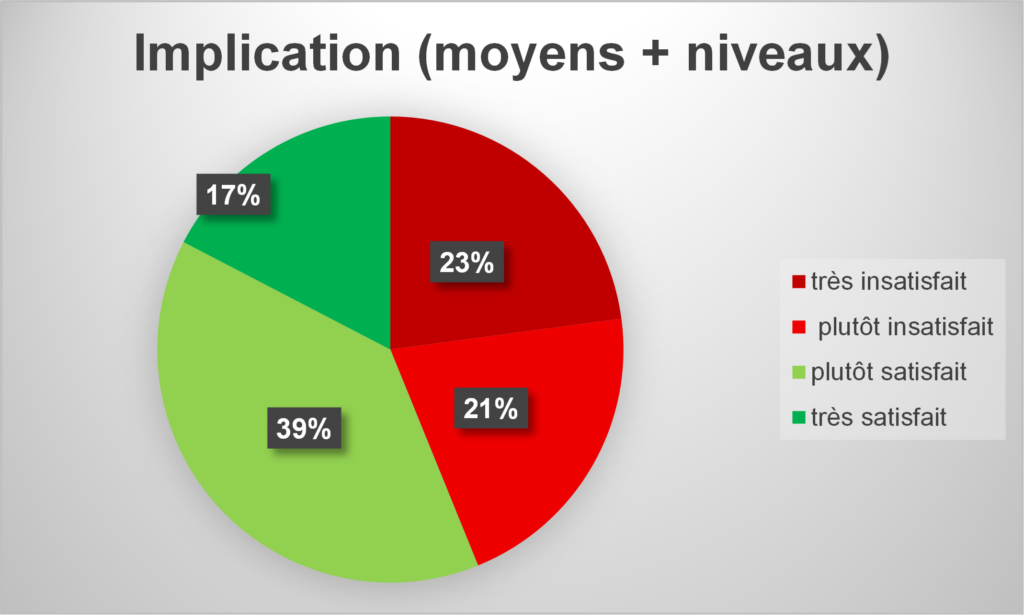

Quant à la typologie des groupes, 54 % ont fonctionné par niveaux, 13 % selon les compétences acquises, et 32 % ont misé sur l’hétérogénéité. Les résultats ne montrent pas de différence significative en matière d’implication. Globalement, il apparaît que les combinaisons « moyens + groupes par niveaux » et « moyens + groupes selon les acquis » ont plutôt satisfait les enseignants.

Pour l’exemple, le taux d’insatisfaction dans ce domaine avec un fonctionnement en groupes de niveaux avoisine les 59 %, ce qui est proche du taux de l’ensemble des répondants, voire un peu supérieur. Et les résultats ne sont pas meilleurs en ce qui concerne la progression des élèves.

...les professeurs parviennent mieux à impliquer les élèves et à les faire progresser lorsqu’ils disposent d’effectifs réduits. Cela n’étonnera pas beaucoup de collèges.

En revanche, là où les combinaisons [moyens + groupes de niveaux]et [moyens + groupes selon les acquis dans les compétences] étaient accompagnées d’une diminution des effectifs, les résultats ont apporté plus de satisfaction aux professeurs de français et de mathématiques.

Au final, la conclusion assez évidente de cette partie de l’enquête est que les professeurs parviennent mieux à impliquer les élèves et à les faire progresser lorsqu’ils disposent d’effectifs réduits. Cela n’étonnera pas beaucoup de collèges.

Des conséquences fortes sur les conditions de travail

1) Pour les professeurs concernés par les groupes

La mise en place des groupes n’est pas non plus sans conséquence sur les conditions de travail des enseignants de français et de mathématiques.

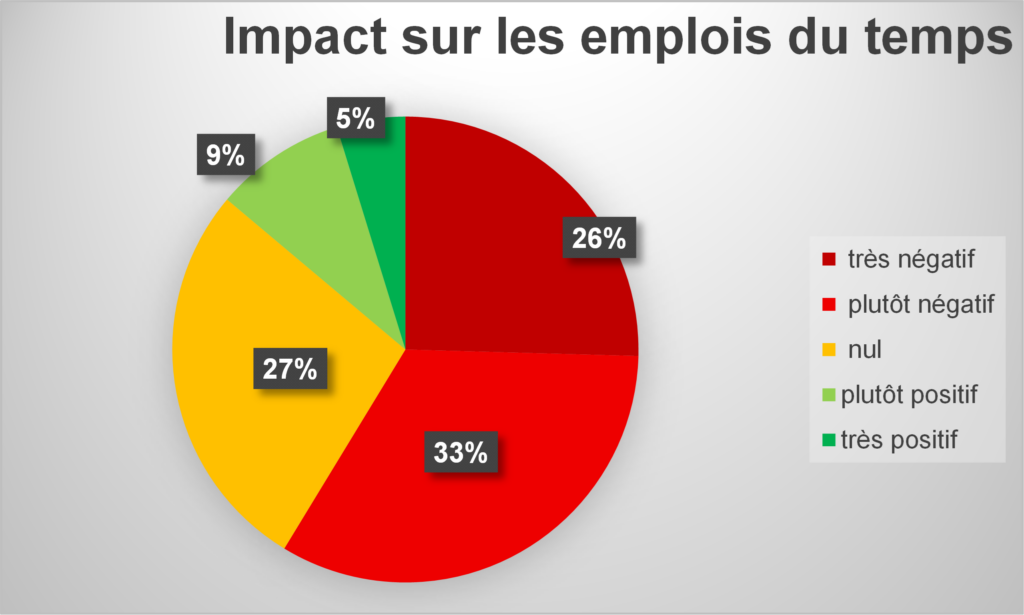

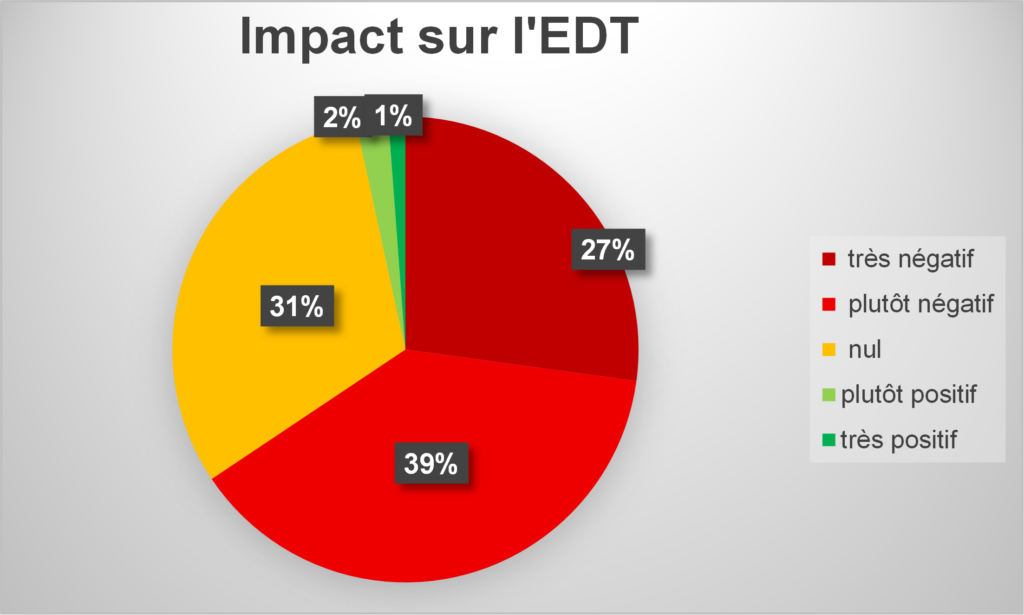

En effet, ils sont 59 % à signaler que la mise en place du dispositif a eu un effet négatif sur leur emploi du temps. Les barrettes sont certes placées en priorité par rapport aux autres disciplines, comme celles d’EPS pour des raisons matérielles. Mais le fonctionnement en barrettes comporte aussi des contraintes qui jouent forcément sur les emplois du temps.

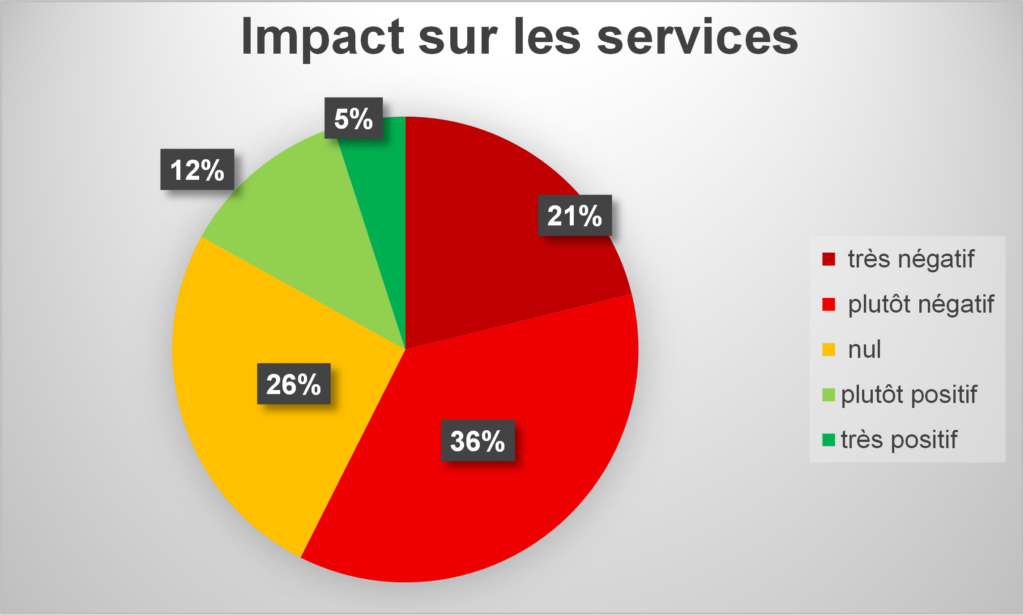

Les chiffres relatifs aux services, qui sont assez proches, viennent corroborer cette notion de contraintes. En effet, il n’est plus possible de se répartir les niveaux selon ses appétences (pour le type d’élèves ou le programme) : il faut se partager les sixièmes et les cinquièmes. Cela affecte évidemment les emplois du temps mais cela bouleverse aussi les équilibres à l’intérieur des disciplines. Parfois, et on le voit dans le verbatim de notre enquête, on a dû faire appel à des BMP.

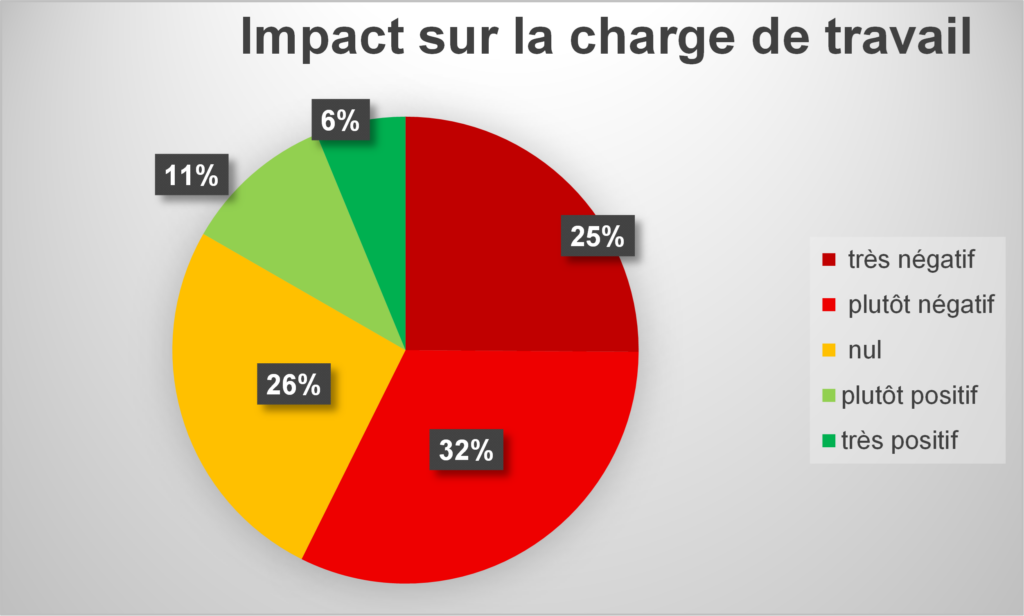

Concernant la charge de travail, les chiffres sont sensiblement les mêmes. Une fois de plus, le SNALC n’est pas surpris. Les effets de la réforme étaient prévisibles : limitation de la liberté pédagogique et multiplication des temps de concertation nécessaires pour pouvoir fonctionner en parallèle avec les collègues.

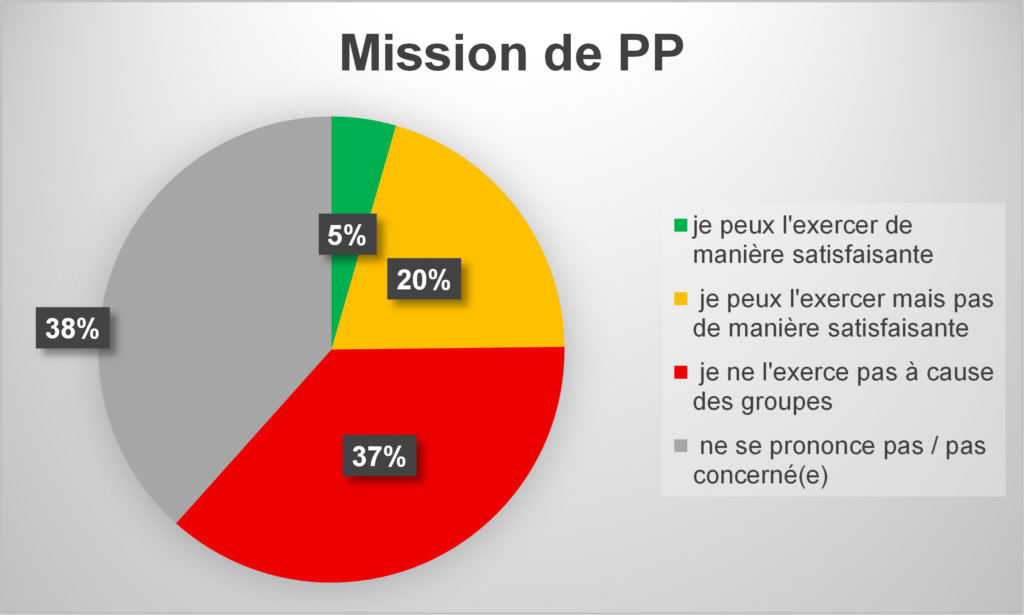

Le dispositif choisi peut aussi avoir une incidence sur le nombre de conseils de classe. Si le choix a été fait de mélanger les classes pour faire des groupes de niveaux ou de besoins, les professeurs de français et de mathématiques peuvent connaître la situation inconfortable vécue par des professeurs d’options, des professeurs de langues vivantes ou de spécialités au lycée. Et cette multiplication des instances entraîne aussi des difficultés à exercer la mission de professeur principal.

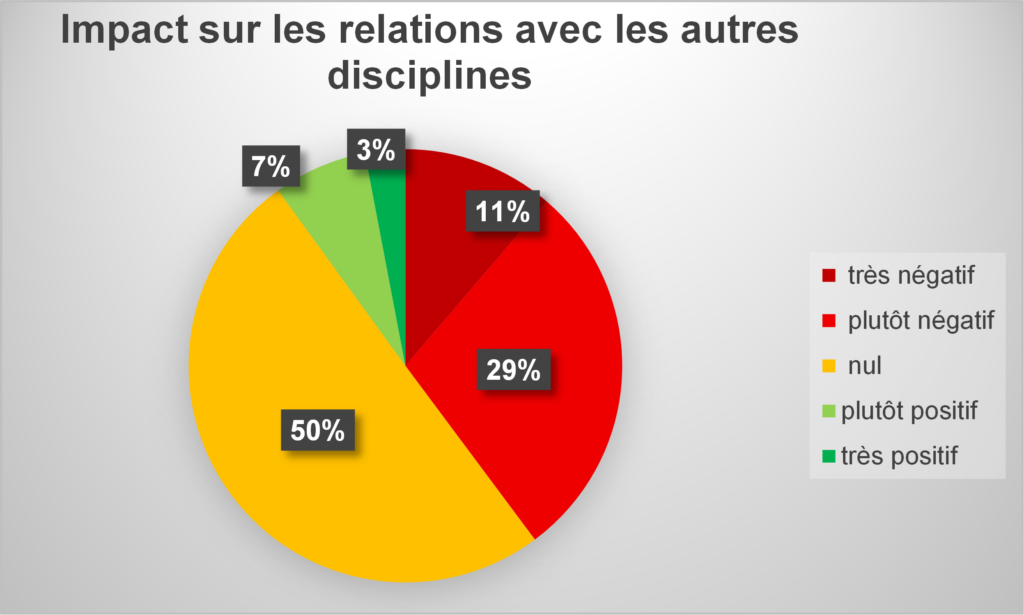

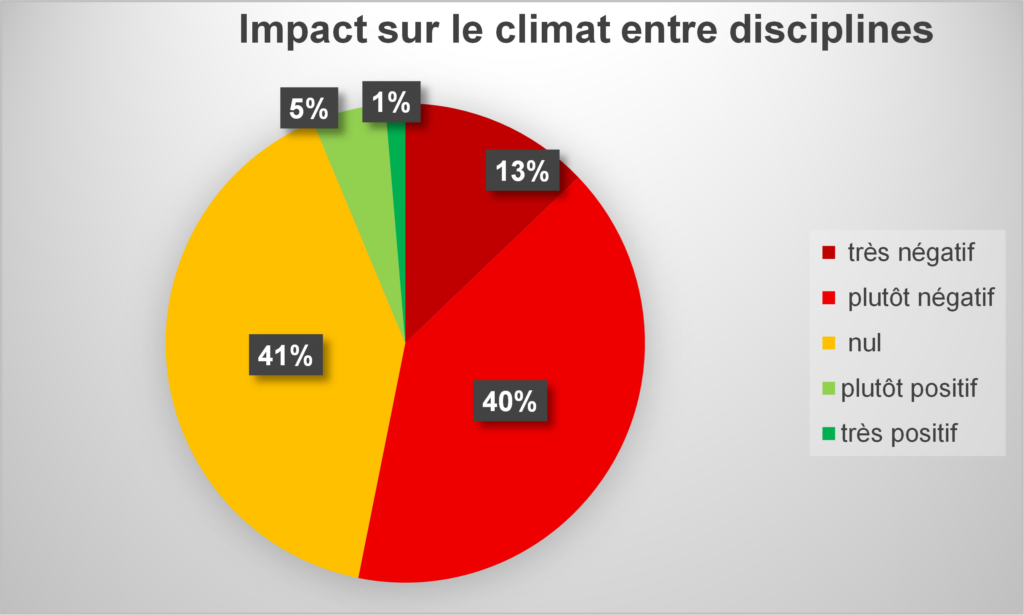

Enfin, la question de l’humain ne doit pas être négligée. Le SNALC s’interrogeait sur les relations avec les collègues des autres disciplines. Nous sommes assez surpris de constater des chiffres moins négatifs que prévus. Cependant, même si 50 % estiment que la réforme n’a eu aucun impact à ce sujet et que 10 % considèrent qu’une amélioration a même eu lieu, 40 % des professeurs de français et de mathématiques constatent tout de même la naissance de tensions avec d’autres disciplines.

2) Pour les professeurs des autres disciplines

Le premier enseignement à tirer est que les professeurs des disciplines qui ne sont pas concernées par les groupes sont plus nombreux à percevoir un climat plus tendu. La différence par rapport à leurs collègues de mathématiques et de français est de 13 points.

Certes, leurs emplois du temps n’ont pas été mis en barrette et ils ne sont pas contraints à des progressions communes, mais ils ont néanmoins été impactés par les effets négatifs de la réforme. En effet, leurs emplois du temps sont désormais dépendants des barrettes de leurs collègues. Il n’est donc pas étonnant que deux tiers d’entre eux constatent une dégradation de leurs conditions de travail de ce point de vue. Dans le verbatim, certains nous signalent que leur amplitude est désormais de 8h à 17h tous les jours du fait de cette nouvelle organisation ; parfois il a même fallu ajouter un créneau journalier.

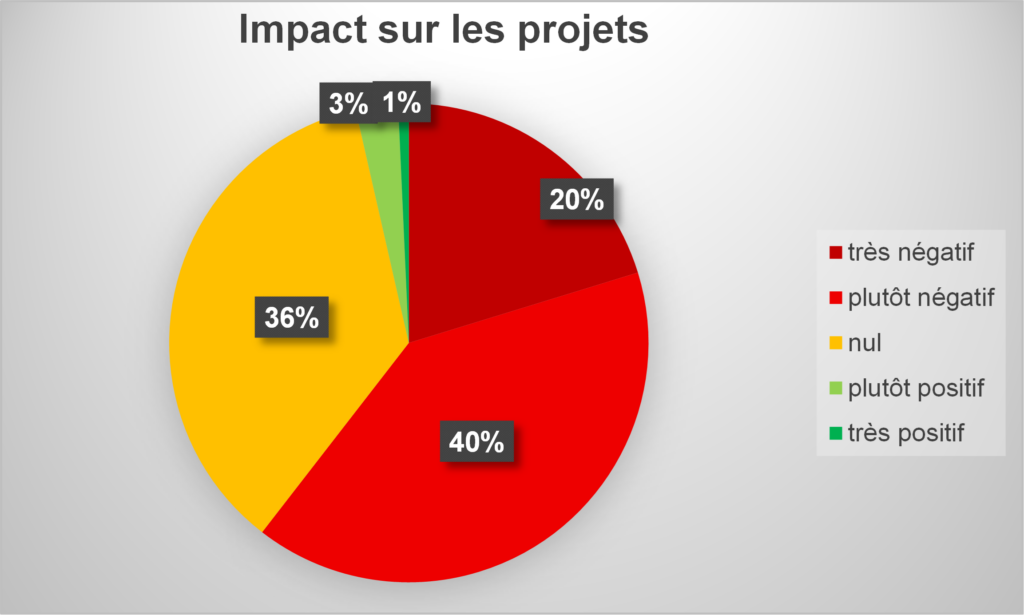

Ils sont également deux tiers à constater une baisse dans le financement des autres dispositifs existant jusqu’à cette année comme les dédoublements ou les structures d’aide. Enfin, 60 % d’entre eux constatent un impact négatif sur la possibilité de développer des projets au sein de l’établissement. En effet, il devient plus difficile d’organiser des sorties scolaires avec une organisation aussi corsetante. Cela vaut d’ailleurs aussi pour les professeurs de français et de mathématiques lorsqu’ils travaillent avec des groupes venant de classes différentes.

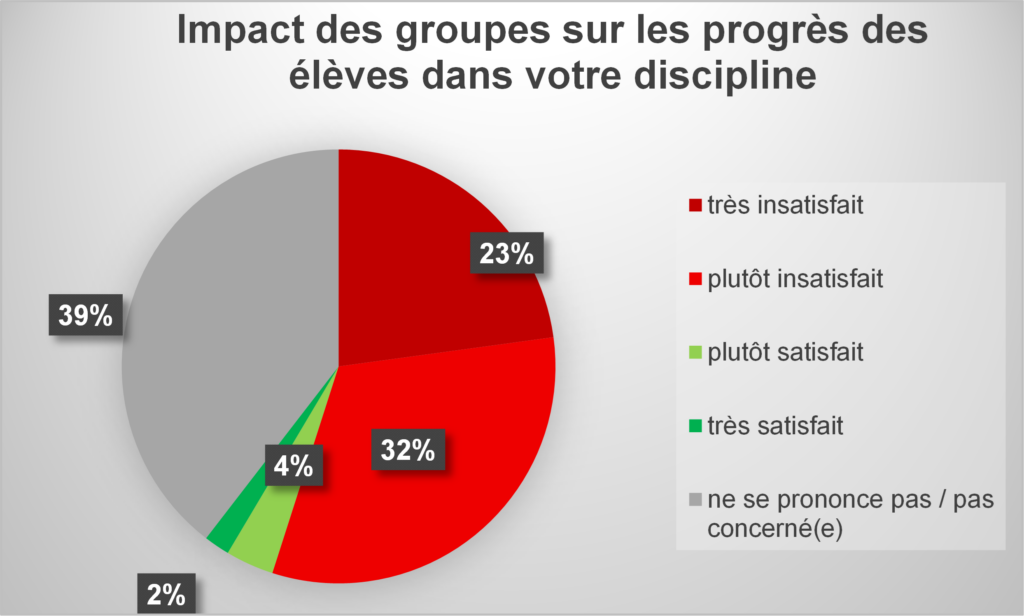

Enfin, le SNALC ne peut que constater que ces « sacrifices » ne sont pas contrebalancés par une amélioration du niveau des élèves. Si les professeurs des autres disciplines constataient des effets dans leurs cours, peut-être les autres dégradations seraient-elles moins difficiles à vivre. En effet, la satisfaction de voir ses élèves progresser, mieux comprendre parce qu’ils maîtrisent mieux la langue ou les outils, donnerait au moins un sens à l’expérience. Malheureusement 55 % des professeurs ne constatent aucun effet satisfaisant, et 39 % ne sentent aucun effet ou ne souhaitent pas se prononcer sur ce point.

Les conclusions du SNALC

L’enquête bilan du SNALC montre que les groupes n’ont pas produit les effets escomptés sur les élèves que ce soit en termes d’implication ou de progression.

En revanche, l’adjonction de moyens pour réduire les effectifs semble avoir eu un impact positif. Si le ministère de l’Éducation nationale devait retenir une seule leçon, ce serait celle-ci.

Il lui faut également prendre conscience de la dégradation des conditions de travail des professeurs de collège, qu’ils soient parties prenantes ou non de ce dispositif.

En définitive, il est essentiel de faire preuve de lucidité pour tirer les enseignements nécessaires, reconnaître les erreurs commises, et avoir le courage de mettre un terme à cette expérience négative pour le collège.

Article paru dans la revue du SNALC Quinzaine universitaire n°1503 du 11 juillet 2025.