Sommaire

LE SNALC SE BATTRA

Par Jean-Rémi GIRARD, président du SNALC

En cette rentrée, le SNALC est évidemment conscient de la situation politique de notre pays. Il tient à rappeler l’importance des corps intermédiaires, que nos gouvernants ont jusqu’à présent relégués en faire-valoir un peu pénible à subir, partant du principe que d’abord on décide, et ensuite on discute.

En tant que professeur de lettres qui enseigne avec sérieux le thème de la parole à mes élèves, je sais que la rhétorique a ses limites. En tant que président du SNALC, je sais que l’absence de prise en compte des corps intermédiaires ne peut que mener à une déconnexion entre nos dirigeants et celles et ceux qu’ils dirigent, vers un avenir qui fait tout sauf envie.

Le point de rupture est atteint dans l’Éducation nationale et dans le Supérieur, et le SNALC fait depuis longtemps son travail de corps intermédiaire : nous avons prévenu, averti, dialogué, manifesté. Nous avons parfois négocié, mais soyons réalistes : il y a rarement quoi que ce soit de sérieux à négocier, car l’Éducation n’est pas une priorité. Là encore, discours et actes ne convergent pas. Pour preuve, notre dernière ministre en date, qui n’a même pas cherché à rencontrer l’ensemble des organisations représentatives après sa prise de poste. Quand le mépris est aussi clairement exprimé, il ne faut pas s’étonner de récolter des épines plutôt que des fleurs, car c’est avant tout une preuve qu’on n’est pas à la hauteur de l’importante mission qui vous est confiée. Ou qu’on ne la prend pas au sérieux, ce qui est pire, mais plus probable.

Reste une crise, béante, que la situation actuelle ne risque pas de résorber. La crise d’une institution essentielle à la République, qui n’assure plus que difficilement ses missions, faisant tout reposer sur la bonne volonté et le sens civique de personnels déconsidérés.

Les constats sont connus, et en grande partie partagés. Des personnels sous-payés par rapport à leur fonction et à leur niveau d’étude, et pour certains métiers essentiels, sous le seuil de pauvreté. Une crise des recrutements qui dure et s’est étendue aux professeurs des écoles. Une école inclusive au rabais, source de souffrance pour tous. Une médecine scolaire et du travail qui ont quasiment disparu. Des mutations de plus en plus difficiles à obtenir, dont le modus operandi a été volontairement rendu opaque et dysfonctionnel avec la loi de transformation de la fonction publique. Une mise en concurrence entre titulaires et contractuels, qui met en danger la cohésion de nos métiers.

Ce ne sont pas une énième réforme de la formation initiale ou des changements (encore !) de programmes qui apporteront de l’espoir à nos collègues. Face à la situation, le SNALC demeure une aide, une ressource, un lanceur d’alerte. Nous continuons de porter la vision d’une école exigeante, fondée sur la transmission des savoirs par des personnels bien payés et considérés. Nous continuons de demander le rattrapage salarial auquel nous avons droit. Nous connaissons la situation du pays, mais l’École ne peut et ne doit pas être une variable d’ajustement. Le pays tout entier y a trop à perdre.

C’est pour cela que le SNALC se battra, quels que soient ses interlocuteurs, pour un budget qui préserve notre École et notre enseignement supérieur, qui donne enfin des perspectives positives aux collègues, et qui s’inscrive dans une vision à long terme, et non dans une succession de mesurettes et de coups de com’ sans lendemain. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition : l’alerte aux politiques, la qualité de nos analyses auprès des journalistes, un préavis de grève déposé et couvrant l’ensemble de l’année scolaire pour pouvoir être réactifs si des actions d’envergure nous semblent permettre d’obtenir des améliorations concrètes pour l’École et ses personnels. Et plus que jamais, nous continuerons d’incarner un syndicalisme humaniste, qui écoute chaque collègue, guide, conseille, aide, soutient, que ce soit pour rester ou pour quitter le navire.

RÉMUNÉRATIONS : LE SUJET N’EST PLUS À L’ORDRE DU JOUR

Par Anne MUGNIER, responsable nationale chargée des rémunérations

On se souvient de la forte médiatisation, il y a quelques années, du problème de la faible rémunération des enseignants français par rapport à leurs homologues des pays de l’OCDE et aux corps équivalents de la fonction publique. Cette médiatisation avait été suscitée par le gouvernement lui-même, qui avait promis une revalorisation historique et avait multiplié les réunions destinées à la mettre en œuvre.

Les mesures prises ayant été très largement insuffisantes et absorbées par l’inflation, la faiblesse des rémunérations dans l’Éducation nationale n’est évidemment pas résolue : rien n’y fait, les rémunérations nettes des enseignants restent inférieures de 1 000 € à celles des autres fonctionnaires de catégorie A.

Pire, depuis deux ans, il n’est plus question de revalorisation salariale, et les médias ont de leur côté complètement délaissé le sujet, alors même que l’Éducation nationale s’enfonce dans la crise. Il faut dire que les difficultés budgétaires de la France sont passées par là, et que le gouvernement ne semble pas disposé à investir dans l’éducation, qui est pourtant une des clés essentielles de la réussite économique.

- Le point d’indice de l’ensemble de la fonction publique est gelé depuis une hausse ponctuelle réalisée le 1er juillet 2023.Parallèlement, l’indemnité de la GIPA (Garantie individuelle du pouvoir d’achat), instaurée en 2008, n’est plus reconduite depuis 2024 – elle ne le sera en effet pas non plus en 2025.

- Les dernières mesures d’ampleur visant les enseignants et les AESH datent du 1er septembre 2023, via notamment la revalorisation de certaines indemnités, dont le niveau reste toutefois très largement en deçà de ce qui est pratiqué dans les autres fonctions publiques. Le Ministère a tenté cette année de « dynamiser les carrières » des enseignants, non pas en les revalorisant, mais en les accélérant légèrement via la réduction de la durée de séjour dans quelques échelons, mais même cette mesurette, prévue pour le 1er septembre 2025, a vu son entrée en vigueur repoussée au 1er septembre 2026.

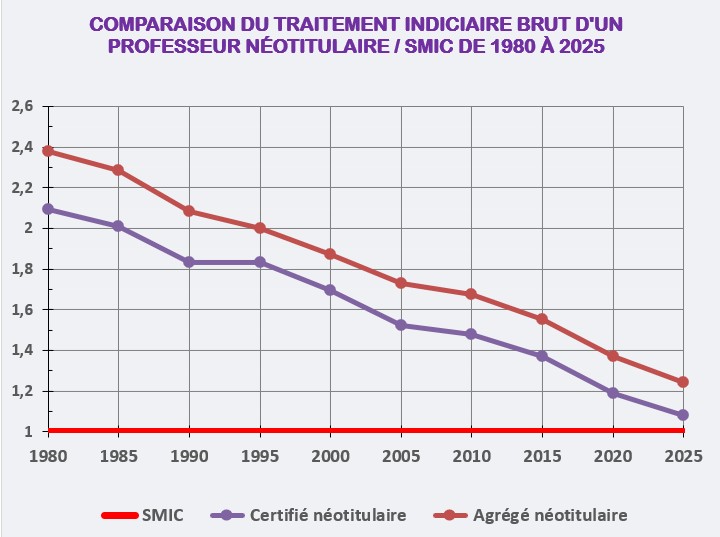

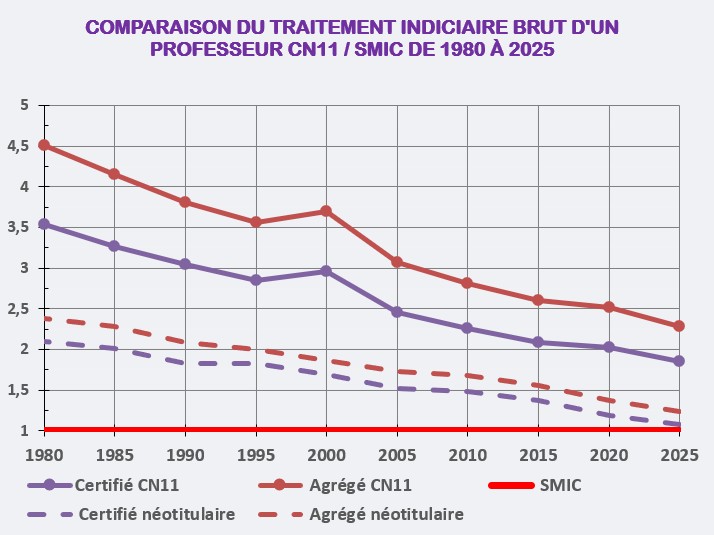

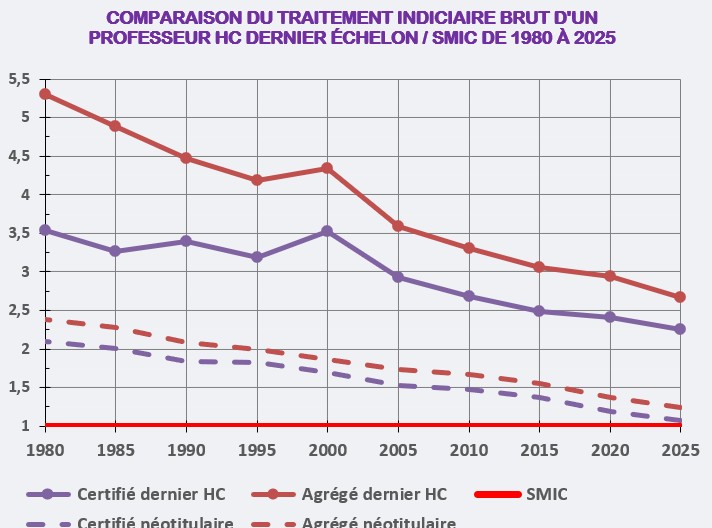

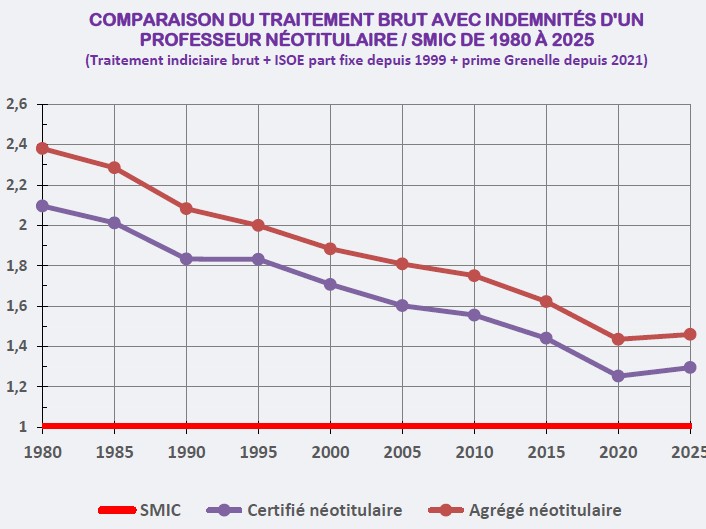

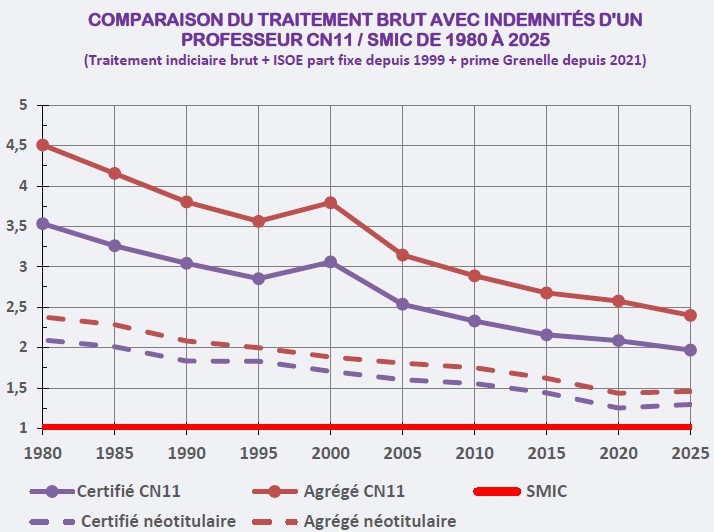

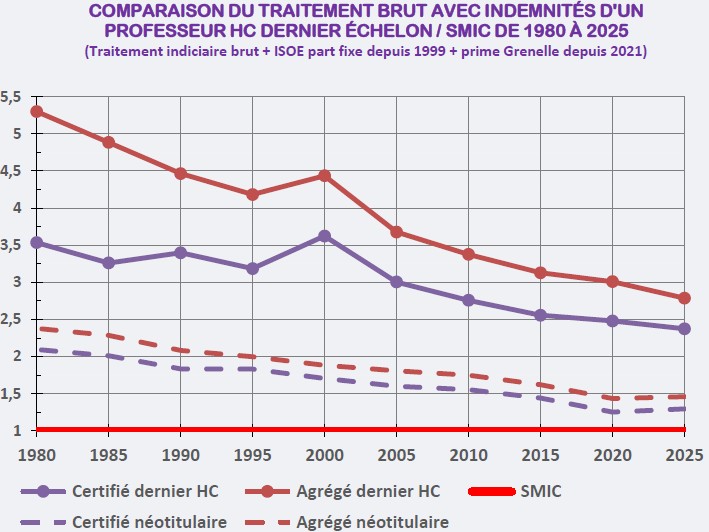

Les graphiques ci-dessous permettent de mesurer l’évolution des rémunérations des enseignants et l’impact des mesures mises en œuvre entre 2019 et 2023, via une comparaison avec l’évolution du SMIC depuis 1980. On constate que le traitement indiciaire des enseignants, qui n’a pas été revalorisé en soi en dehors des quelques hausses du point d’indice, se rapproche inexorablement du SMIC, indexé sur l’inflation. La rémunération des professeurs agrégés tend par ailleurs à se rapprocher de celle des professeurs certifiés et assimilés en fin de carrière, ce qui est un autre indicateur du manque d’attractivité de la profession.

Si on inclut ensuite dans ce traitement brut les indemnités spécifiques aux enseignants (l’ISOE part fixe, instaurée en 1999, et les différentes tranches de la prime Grenelle mises en place entre 2021 et 2023), on observe un léger sursaut en début de carrière correspondant à la prime Grenelle. Mais avec la poursuite du gel du point d’indice et l’absence de mesures catégorielles supplémentaires, cette faible revalorisation sera rapidement absorbée par l’inflation, et le traitement des enseignants, indemnités incluses, poursuivra sa dégradation au niveau du SMIC.

Comme le SNALC l’avait prédit, l’absence de plan pluriannuel, plan qu’il n’a eu de cesse de réclamer, a coupé court à la revalorisation des enseignants qu’Emmanuel Macron avait promise lors de son premier mandat.

Plus généralement, les rémunérations dispensées par le Ministère de l’Éducation nationale restent notoirement faibles : tous ses métiers sont en crise, depuis les plus précaires des agents contractuels jusqu’à ceux des cadres les mieux rémunérés (médecins, chefs d’établissement et inspecteurs) – en dehors de la haute fonction publique.

RENTRÉE 2025 : LA MAISON ÉDUCATION NATIONALE BRÛLE TOUJOURS!

Par Élise BOZEC-BARET, secrétaire nationale chargée des conditions de travail et du climat scolaire & Maxime REPPERT, vice-président du SNALC

Sans lire dans une boule de cristal, le SNALC prédit que la rentrée 2025 sera à l’image des dernières : anxiogène et critique. La crise structurelle de l’Éducation nationale, sur laquelle le SNALC alerte depuis longtemps, est profonde, et les dés sont jetés pour l’organisation de cette rentrée.

En premier lieu, la crise d’attractivité du métier d’enseignant perdure : si la diminution du nombre de postes affichés fait baisser mécaniquement le nombre de postes non pourvus (1 987 cette année contre 3 185 l’an passé selon les chiffres du Ministère), le problème de fond est loin d’être résolu !

Ajoutons que tous les métiers de l’Éducation nationale sont touchés : AESH, AED, personnels administratifs, etc. Bien sûr, des recrutements de dernière minute vont comme tous les ans tenter de faire illusion, mais personne et surtout pas le SNALC n’est dupe : ce ne sont pas seulement des adultes qu’il faut mettre en face de tous les élèves, mais des professionnels correctement formés avec une rémunération bien plus forte, à la hauteur des enjeux. Une fois de plus, ce ne sera pas le cas partout, et les conditions d’enseignement pour les élèves s’en trouveront impactées.

La souffrance au travail des personnels de l’Éducation nationale, depuis longtemps dénoncée par le SNALC, est de plus en plus visible : les risques psychosociaux explosent au vu de tous les indicateurs (signalements dans les registres santé sécurité, enquêtes de la DEPP etc.). Face à cela, la médecine de prévention, réduite à peau de chagrin, ne peut efficacement remplir ses missions. Or, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des agents et protéger leur santé physique et mentale, relève bien de la responsabilité de l’État employeur.

Le SNALC s’inquiète également du sous-investissement chronique dans le bâti scolaire, pour lequel l’État et les collectivités territoriales ne cessent de se renvoyer la balle : que ce soit au sujet de l’ambiance thermique, la présence d’amiante, la sécurité matérielle de façon générale, il n’existe toujours pas d’état des lieux objectivé !

Seuls 7% des établissements ont un DPE (diagnostic de performance énergétique), par exemple. L’Éducation nationale mérite des investissements ambitieux et non des coups de rabot, comme cela a été le cas en mars sur l’indemnisation des arrêts maladie… Ou comme cela se profile sur le prochain budget !

En second lieu, nous rappelons que le climat de violence tend nettement à se banaliser au sein de nos établissements.

L’amplification de ce phénomène est très marquée depuis plusieurs rentrées ; il ne s’est pas passé une semaine sans que ne soient médiatisés un voire plusieurs faits de violences commises par des élèves ou des parents.

C’est pourquoi, régulièrement, le SNALC dénonce, prévient, alerte sur ce qui devient de plus en plus inadmissible et insupportable. L’École est aujourd’hui une cible et nos professions de plus en plus des métiers à risque. Que ce soit lors de la mort de Mélanie G. à Nogent en juin dernier, celle d’une élève tuée à Nantes en avril dernier, ou celles d’Agnès Lassalle et Dominique Bernard en 2023, on entend à chaque fois le même refrain macabre chanté par le gouvernement : on s’indigne avant d’embrayer sur une surenchère de déclarations marquées par le tout-sécuritaire.

Ce climat scolaire délétère dépasse déjà ce qu’un individu lambda pourrait accepter d’endurer dans le cadre professionnel. Cependant, le SNALC constate que s’y ajoute souvent un traitement inadapté voire maltraitant de l’Institution. En effet, entre les conditions matérielles de travail qui se dégradent, les réformes qui s’enchaînent sans répit et souvent sans cohérence, les relations avec la hiérarchie voire les collègues qui s’enveniment, difficile de rester serein !

En troisième et dernier lieu, cette rentrée est encore l’occasion de mettre en place des réformes désastreuses élaborées en dépit du bon sens malgré les alertes du SNALC ! Comme les groupes de besoin, elles seront sans doute abandonnées l’an prochain face à leur échec patent… Par ailleurs, plusieurs sujets très importants comme la lutte contre le harcèlement, le rétablissement de l’autorité, la santé mentale des élèves ou encore la sécurisation des établissements ont fait l’objet les années passées d’annonces qui sont loin d’avoir eu des effets significatifs. Faute de suivi sur le long terme et de véritables moyens, on peut douter qu’elles en aient un jour….

C’est dans ce contexte difficile que le SNALC accompagne sans relâche ses adhérents que ce soit lors de ses congrès ou de manière personnalisée, grâce à ses outils, sans cesse plébiscités, à l’image du dispositif exclusif de mobilité et d’accompagnement face à la souffrance au travail : mobi-SNALC. Ce dispositif éprouvé et enrichi l’an passé d’un « Parcours individuel de compétences » est reconduit au vu de son succès en complément des accompagnements déjà proposés (sophrologie, coaching, mobilité, santé-handicap).

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : LES CLEFS DE L’EXCELLENCE SELON LE SNALC

Par Valérie LEJEUNE-LAMBERT, secrétaire nationale chargée de l’enseignement professionnel

Pour le SNALC, seule une formation de qualité peut garantir une véritable insertion professionnelle ou une poursuite d’études réussie. Or, la réduction continue des temps de formation depuis 2009, l’augmentation des effectifs par classe et les dispositifs pédagogiques imposés par le Ministère fragilisent gravement l’enseignement professionnel.

C’est pourquoi le SNALC revendique :

- Le rétablissement d’un temps suffisant d’enseignement disciplinaire, professionnel comme général ;

- L’octroi de temps de concertation et de préparation aux équipes, afin qu’elles puissent élaborer, si nécessaire, des stratégies pédagogiques réellement pertinentes, dans le respect de leur liberté pédagogique, en lieu et place des dispositifs imposés par le Ministère (co-intervention, projet et chef-d’œuvre) ;

- La baisse des effectifs par classe, condition indispensable pour prendre en compte les spécificités de la voie professionnelle et la fragilité des publics accueillis en Bac Pro, Brevet des Métiers d’Art, CAP et SEGPA.

Le SNALC demande donc le rattachement au réseau d’éducation prioritaire + de l’ensemble des lycées professionnels, des sections professionnelles des LPO, des EREA ainsi que des collèges accueillant des SEGPA et des classes de 3ᵉ « prépa-métiers ».

Par ailleurs, pour le SNALC, un diplôme doit avant tout attester la maîtrise de savoirs et de savoir-faire. Or, entre CCF et consignes de correction des épreuves ponctuelles, la sincérité des diplômes délivrés est aujourd’hui discutable. À tout le moins, le SNALC exige le retour à des épreuves ponctuelles et terminales pour l’ensemble des diplômes de la voie professionnelle sous statut scolaire.

Dans cette optique de qualité et de sincérité des qualifications, le SNALC continuera de s’opposer à l’entêtement du Ministère, qui semble ignorer que les mêmes causes produisent inévitablement les mêmes effets.

C’est pourquoi, il maintient sa demande d’abrogation du parcours différencié en terminale professionnelle, ainsi que la tenue de toutes les épreuves du baccalauréat en juin. La réduction du parcours différencié à quatre semaines, annoncée pour la session 2026, ne réglera ni l’absentéisme des élèves, ni la désorganisation des enseignements dans les autres classes de Bac Pro et de CAP.

Le SNALC rappelle que le Ministère, confronté à un absentéisme accru des lycéens généraux à cause des épreuves de spécialité en mars, avait su prendre la bonne décision en les déplaçant en juin. Pour le SNALC, ni les PLP ni les élèves des lycées professionnels ne doivent être les victimes collatérales de la volonté gouvernementale de développer les CFA privés hors contrat.

De même, la réforme prévue pour la rentrée 2027 dans les métiers d’art — avec la création d’un Brevet National des Métiers d’Art en 3 ans, en remplacement de l’actuel cursus en 4 ans (CAP en 2 ans + BMA en 2 ans) — engendrera les mêmes conséquences néfastes pour l’insertion professionnelle et la poursuite d’études que la mise en place du Bac Pro en 3 ans.

Enfin, le Ministère prévoit la création d’un comité de suivi de la réforme des lycées professionnels, projet déjà abandonné l’an dernier. Si ce comité voyait le jour, le SNALC y défendrait la voix des PLP, frappés d’une double peine :

- Dégradation de leurs conditions de travail (alourdissement de la charge avec le parcours différencié et la coloration des formations, hausse des effectifs faute de places nouvelles malgré l’attractivité croissante de l’enseignement professionnel).

- Perte de sens du métier, puisque ces efforts n’améliorent en rien la qualité de la formation. Personne n’est dupe de l’augmentation du taux de réussite au Bac Pro à la session 2025.

2025-2026 : ANNÉE SCOLAIRE CHARNIÈRE ?

Par Sébastien VIEILLE, secrétaire national chargé de la pédagogie

Dans l’instabilité et l’incertitude que notre Ministère connaît depuis plusieurs mois, une réforme du collège a été mise en place et une réforme du DNB a été esquissée, mais ne semble pas devoir être menée à son terme. Sur ces deux situations, le SNALC ne peut qu’exprimer ses regrets.

LE SOCLE ET LES PROGRAMMES : DES CHANTIERS SUIVIS PAR LE SNALC

Le Ministère a chargé le Conseil supérieur des programmes (CSP) de travailler à une nouvelle version du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, de réécrire des programmes, d’en réviser d’autres et de définir la nouvelle épreuve de « culture » mathématique du baccalauréat.

Le socle

Le SNALC n’est pas convaincu par la notion même de socle. Pour notre syndicat, le rôle de l’école est d’élever, c’est-à-dire d’amener chaque élève au plus haut de ses possibilités tout en lui permettant de progresser humainement et socialement.

Le SNALC n’approuvait donc pas le précédent socle, qui privilégiait les compétences dites transversales au détriment du savoir. Il présentait en revanche l’avantage d’être relativement concis en se concentrant sur cinq grands domaines, contrairement au nouveau socle à la présentation totalement indigeste avec ses douze ECC (éléments de culture commune).

Certes, la définition de ce qu’un élève doit maîtriser dans chaque discipline à la fin de sa scolarité obligatoire et une partie des douze éléments de culture commune (ECC) intéressent le SNALC et peuvent réellement constituer un apport. Mais d’autres ECC sont mal rédigés, redondants ou inutiles, comme si le CSP avait eu pour objectif le nombre 12, pour quelque raison symbolique. Par ailleurs, les compétences psychosociales ne nous semblent pas à leur place dans ce socle, à l’exception de celles qui ont réellement trait à l’enseignement. Enfin, le SNALC ne s’attardera pas sur le nombre de pages considérable consacré à des tableaux grotesques. Essayer de définir ce que chaque discipline peut apporter à l’apprentissage du français et des mathématiques ou à chaque ECC était forcément une gymnastique aussi inutile que périlleuse, mais il est évident que certaines disciplines ont été rentrées dans le tableau en utilisant un chausse-pied ou un marteau pneumatique.

Pour le SNALC, ce socle – déjà fort peu utile aux vrais professionnels du terrain – est mal pensé et mal conçu. Notre syndicat a déjà posé les bases afin d’arriver à un document ne conservant que les compétences psychosociales réellement utiles dans le champ de l’enseignement et les savoirs indispensables à la fin de la scolarité obligatoire dans les différentes disciplines. Le reste risque de se transformer en contraintes qui mettront les professeurs en difficulté pour de vaines considérations.

Les programmes disciplinaires

L’année 2024-2025 aura vu la rédaction de nouveaux programmes de français et de mathématiques en cycle 3 et de nouveaux programmes de langues vivantes. Après un énorme travail d’étude de ces programmes et de nombreux amendements, le SNALC est parvenu à obtenir des avancées en mathématiques et en langues vivantes. Les contenus proposés sont intéressants et des contraintes inutiles, freins prévisibles à l’apprentissage, ont pu être supprimées.

En 2025-2026, seront discutés les programmes de français et de mathématiques du cycle 4 ainsi que des aménagements pour les mathématiques au lycée. Au menu également, de nouveaux programmes dans de nombreuses disciplines des cycles 1 à 4 dont l’histoire-géographie, les sciences, les arts, les langues anciennes et l’EPS.

Dans chacune des négociations, le SNALC aura pour objectif d’obtenir des contenus ambitieux, des organisations logiques et laissant la possibilité aux professeurs d’exercer leur liberté pédagogique.

BACCALAURÉAT : VERS UN SALUTAIRE CHANGEMENT DES MENTALITÉS ?

Depuis quelques années, les corrections et les résultats des examens nationaux suscitent des polémiques récurrentes. En 2023, le Ministre annonçait la fin des correctifs académiques – qui concernait le DNB – afin de redonner du sens au diplôme. À l’issue de la session 2025 du baccalauréat, c’est Élisabeth Borne qui appelle à davantage d’exigence dans la correction du baccalauréat. Elle dénonce dans les médias des « consignes de bienveillance excessive » rappelant que l’on ne doit pas « donner le bac à tout le monde. »

À ce titre, une réunion est prévue entre la DGESCO et les organisations syndicales dès cette rentrée. Le SNALC, qui dénonce depuis plusieurs années ces mêmes consignes, sera ravi d’y participer. Sur la session 2025, il a transmis au Ministère quelques exemples qui constituent à ses yeux des dysfonctionnements. Un centre de correction à l’étranger a réuni des correcteurs du baccalauréat de français pour leur demander d’atteindre une moyenne de 13/20. Des correcteurs de l’épreuve de HLP ont été destinataires des mêmes consignes et nous ont signalé que leurs notes avaient été modifiées sans leur accord.

Il est vrai que la fin des correctifs académiques ne signifiait pas la fin des harmonisations dont on sait bien qu’elles ne se traduisent jamais -qu’on nous détrompe si on peut- par des hausses.

Pour le SNALC, un changement de paradigme serait salutaire. L’objectif de 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat n’a de sens que s’il s’accompagne d’une élévation du niveau de connaissance des élèves et correspond à une réalité.

Dans le cas contraire, notre pays délivre un diplôme Potemkine et ment à ses élèves comme à ses citoyens.

TEMPS DE L’ENFANT ET RYTHMES SCOLAIRES : UN SERPENT DE MER À SORNETTES

Le SNALC a pris note de l’annonce présidentielle d’un travail sur le temps de l’enfant. Le SNALC n’a pas vocation à se prononcer sur l’étude des rythmes biologiques de l’enfant. En revanche, dès lors que la chronobiologie sert de prétexte à mettre en avant de fausses bonnes idées, il entend bien mettre en garde et avancer des propositions alternatives.

La première sornette que l’on entend lorsque le serpent de mer ressurgit est l’idée d’un raccourcissement des vacances d’été. Pour balayer du revers de la main cette ineptie, rappelons les conditions climatiques du mois de juillet depuis des années. Faire travailler les élèves et les personnels dans des conditions ne serait-ce qu’acceptables, exigerait un investissement que le Ministère n’est clairement pas prêt à consentir. Par ailleurs, le SNALC met au défi nos décideurs de venir constater l’état des élèves à la fin de la dernière période de l’année scolaire qui fait environ 10 semaines sans vacances, et dont l’impact sera aggravé par la suppression du 8 mai ; cela leur permettrait de confronter leur discours aux réalités du terrain. Ajoutez à cela d’aussi basses considérations que l’importance du tourisme dans l’économie de notre pays et vous comprendrez que l’idée est plus que saugrenue.

Deuxième idée, partiellement inepte : placer les disciplines dites fondamentales le matin et celles plus artistiques, expressives et sportives l’après-midi. Du point de vue théorique, cela se tient. Les élèves sont souvent plus réceptifs le matin, même si les nouveaux modes de vie et la diminution des heures de sommeil ont un impact non négligeable sur la capacité de concentration sur la première heure de la journée au minimum…

Sans parler des difficultés d’organisation : si dans le premier degré un professeur des écoles peut être en mesure d’organiser ses journées pour coller à ce dogme, dans le second degré la mise en place des emplois du temps risque de s’avérer pour le moins compliquée. Dans ce genre de débat, il faut calculer le ratio bénéfices / coût. Le SNALC n’est pas certain que la dégradation des conditions de travail des professeurs et des équipes de direction permette des progrès significatifs…

Pour le SNALC, en revanche, une réflexion serait à mener sur le temps de l’élève en dehors de la classe.

Les heures passées en étude, au CDI, au foyer ne doivent pas être des heures perdues, mais allier socialisation et travail personnel. L’alternance des temps récréatifs et des moments de retour réflexif sur ce qui a été vu en cours nous paraît nécessaire. Dans cette perspective, interroger la place du smartphone au lycée ne serait pas superflu.

Enfin, la question du travail à la maison doit aussi être mise sur la table. Pour le SNALC, contrairement à certaines idées reçues, le travail donné par les professeurs afin que les élèves s’approprient ce qui a été étudié en classe n’est en rien un facteur de discrimination sociale. Au contraire, lorsque l’institution ne prescrit rien, ce sont les familles les plus conscientes des enjeux scolaires qui compensent par un suivi rigoureux, voire des cours particuliers, accentuant ainsi les inégalités.

PREMIER DEGRÉ : UN ÉTAT DES LIEUX INQUIÉTANT

Par Christophe GRUSON, secrétaire national chargé du premier degré

Il y a un an, à la même période, nous attendions de connaître le nom du nouveau Ministre, tout en étant presque certains qu’aucun changement significatif ne se produirait. Aujourd’hui, non seulement ce pressentiment s’est avéré exact, mais le SNALC déplore que la situation se soit encore aggravée. Les défis auxquels l’école publique est confrontée restent immenses, et les réponses apportées par nos dirigeants demeurent largement insuffisantes.

Les professeurs des écoles, quant à eux, doivent composer avec des directives souvent incohérentes, des réformes mal adaptées aux réalités du terrain et des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader. Alors que les discours officiels de rentrée affichent un optimisme de façade, la réalité est tout autre : le moral des professeurs s’érode un peu plus chaque année. Pourtant, ils continuent de faire preuve de résilience, évoluant sous une pression constante dans un environnement où leur engagement reste trop peu valorisé.

La rentrée 2025 s’inscrit dans la continuité des précédentes, avec son lot de difficultés qui ne cessent de s’accumuler. Classes surchargées, inclusion scolaire mal encadrée, directives nombreuses rendant la gestion du temps professionnel toujours plus complexe… autant de défis qui pèsent lourdement sur les épaules des enseignants du premier degré. L’année dernière, les évaluations nationales imposées à tous les niveaux de l’élémentaire sont venues s’ajouter, largement considérées sur le terrain comme inutiles, normatives et chronophages. Pendant que ces évaluations mobilisent des moyens précieux, le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés continue d’augmenter, sans que les moyens nécessaires à leur accompagnement soient déployés. En l’absence de solutions, les enseignants pallient ces manques en sacrifiant leur santé et leur temps personnel. Et comme si cela ne suffisait pas, les réunions et formations hors temps de classe se multiplient, ajoutant une charge supplémentaire à des professionnels déjà épuisés.

Les conditions de travail des professeurs des écoles continuent donc de se dégrader. Les relations avec certains parents ne cessent de se tendre et la violence s’est installée dans le quotidien des écoles. Les nombreuses alertes du SNALC sur ces problématiques restent sans réponse, et les réalités du terrain sont systématiquement ignorées. L’introduction des nouveaux programmes d’éducation à la vie affective dans le premier degré, bien qu’essentielle, a été planifiée sans concertation ni préparation adéquate avec les enseignants. Les syndicats ont été écartés du processus et n’ont été consultés qu’en dernière minute, dans une démarche symbolique et non constructive. Cette précipitation, motivée par le désir de mettre en application le programme EVAR dès septembre et de revendiquer une action rapide devant les médias, risque de placer certains professeurs des écoles dans des situations délicates faute de formation d’accompagnement… Certains parents, encore moins préparés que les enseignants, pourraient se sentir déstabilisés et ne pas comprendre les véritables objectifs ni les modalités de mise en œuvre de ce programme.

L’inclusion scolaire, bien qu’essentielle dans son principe, est devenue génératrice de situations de souffrance. Faute de ressources adaptées et d’un accompagnement suffisant, elle met chaque année un peu plus en difficulté les professeurs des écoles, les élèves concernés et leurs camarades. Les avertissements répétés sur les dérives d’une inclusion mal pensée ont été ignorés, et nous atteignons aujourd’hui un point de rupture.

Nous ne pouvons pas aborder ce point presse sans évoquer la question des salaires. Malgré une inflation galopante qui pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des enseignants, les revalorisations sont quasi inexistantes pour une grande partie des personnels. Le “pacte”, présenté comme une solution, s’apparente en réalité à une stratégie déguisée visant à proposer une charge de travail supplémentaire aux enseignants pour compenser des décennies de sous-investissement dans le système éducatif. Les directeurs d’école, eux, voient leurs responsabilités croître sans que les moyens ou la reconnaissance suivent, rendant leur poste de moins en moins attractif.

Le moral des professeurs des écoles n’a jamais été aussi bas. L’annonce de nouvelles mesures, comme la suppression de deux jours fériés, est perçue comme une véritable provocation. Épuisement professionnel, départs prématurés et vagues de démissions s’intensifient, entraînant la profession dans une crise inédite. Dès leurs premiers mois dans le métier, les plus jeunes se heurtent déjà à des conditions de travail éprouvantes qui les poussent rapidement à envisager une reconversion. Ceux qui aspirent à une mobilité géographique pour un rapprochement familial par exemple se retrouvent enfermés dans un système administratif inflexible, les laissant souvent sans solution pendant de longues années.

Le SNALC alerte l’institution depuis longtemps, mais ses appels restent sans réponse. Pourtant, l’école publique traverse une crise profonde, et les enseignants, épuisés, ne parviennent plus à exercer dans des conditions permettant de freiner la dégradation continue du niveau scolaire. Il est grand temps que le Ministère prenne la mesure de cette situation critique et agisse en conséquence. Des actions fortes, mûrement réfléchies et adaptées aux besoins réels du terrain doivent être mises en œuvre sans délai. L’avenir de l’éducation, et par conséquent celui de notre société tout entière, est en jeu.

CONTRACTUELS : ANNÉE BLANCHE OU PRESQUE…

Par Danielle ARNAUD, secrétaire nationale chargée des personnels contractuels

Qu’ils soient AESH, assistants d’éducation, enseignants, CPE, Psy-EN, administratifs…, l’année scolaire 2024/2025 ne restera pas gravée positivement dans la mémoire des personnels contractuels, ni dans celle du SNALC. Tout au plus, s’ajoutera-t-elle à la longue liste des années perdues pour agir et gagner de véritables avancées sociales alors qu’il y a urgence à améliorer significativement leurs conditions de recrutement, d’emploi, de rémunération et de travail !

MESURES RELATIVES À TOUS LES CONTRACTUELS

Parmi les mesurettes positives entrées en application en 2024/2025, on peut noter d’une part quelques améliorations réglementaires en termes de conditions d’ancienneté d’exercice, de durée et de niveau d’indemnisation des congés pour raison de santé et, d’autre part, l’accès au temps partiel pour les contractuels à temps incomplet (avant le 1er janvier 2025, seuls les contractuels à temps complet pouvaient éventuellement obtenir un temps partiel).

Cela dit, concernant les congés de maladie ordinaire, n’oublions pas qu’un rétropédalage est intervenu dès le 1er mars 2025 ! Depuis cette date, l’agent contractuel ayant au moins 4 mois d’ancienneté de service ne perçoit plus la totalité de son traitement au cours des trois premiers mois de son arrêt maladie (ce qui était le cas entre 1er septembre 2024 et le 28 février 2025), mais seulement 90% de son traitement.

Par ailleurs, après plusieurs reports, la mise en œuvre de la subrogation (dispositif qui signera la fin du versement simultané du salaire et des IJSS en cas de congé maladie, maternité… et donc des trop-perçus) ne devrait finalement intervenir qu’au 1er janvier 2027. La subrogation pour tous les personnels contractuels a toujours constitué une revendication phare du SNALC, dans la mesure où elle met un terme définitif aux trop-perçus et donc aux difficultés financières, parfois dramatiques, qui peuvent en découler.

Quant à l’extension de la protection sociale complémentaire (PSC) en santé (avec notamment le passage de la prise en charge mensuelle du panier de soins de 15 € à 50 %) et prévoyance, là encore après plusieurs reports, son effectivité est programmée pour avril 2026.

Le SNALC déplore d’une part l’attente interminable pour certains collègues, de mesures bénéfiques aux contractuels et, d’autre part, le délai de mise en application après que les décisions ont été actées. De plus, le SNALC condamne fermement les marches arrière pour certains dispositifs, carrément synonymes de recul social !

Enfin, si une écriture (pour les contractuels ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé) ou une réécriture (pour les AESH et les assistants d’éducation) des circulaires « Cadre de gestion » a été engagée, voire finalisée en 2024/2025, leur publication n’intervient que le 21 août 2025 pour la première catégorie de personnels et est toujours attendue pour les autres… On a peine à croire que le Ministère voulait aller à toute allure pour une entrée en vigueur de ces textes à la rentrée de septembre 2025 !

À nouveau, le SNALC ne peut que constater avec amertume le décalage entre l’urgence des mesures à prendre et un passage à l’acte toujours différé !

Ces circulaires devraient ensuite se décliner en guides « métiers ». Le SNALC redoute que la publication de ces guides, dans l’hypothèse où ils verraient effectivement le jour, soit reportée à la Saint-Glinglin…

Dans cette perspective, on attend toujours la réécriture du cadre de gestion des contractuels enseignants, CPE et Psy-EN désormais totalement obsolète puisqu’il date de mars 2017. Cette actualisation est inscrite depuis plusieurs années à l’agenda social du Ministère et le SNALC ne cesse de rappeler cette urgence. Il martèlera à nouveau le message pour que les travaux débutent enfin en 2025/2026.

Le SNALC ne se fait cependant pas d’illusions. Même si les clarifications sont nécessaires, actualiser circulaires et guides métier ne crée pas de nouveaux droits. Il s’agit seulement pour le Ministère de généraliser et d’harmoniser de bonnes pratiques de gestion pour un plus grand respect de droits déjà existants et concernant d’ailleurs souvent tous les agents de la fonction publique. Un tel toilettage certes indispensable ne permettra pas d’attirer de nouveaux contractuels et encore moins de les fidéliser. Faire croire le contraire serait purement mensonger.

Le SNALC ne sera pas dupe et continuera à revendiquer de nouvelles garanties pour des personnels indispensables et trop peu considérés.

MESURES CATÉGORIELLES

AESH

La loi du 27 mai 2024 relative à la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne depuis la rentrée de septembre 2024 n’a pas permis une hausse de la rémunération pour la très grande majorité des AESH. Le SNALC n’a jamais soutenu cette loi car elle s’inscrit dans l’idéologie du « travailler plus pour gagner plus » et elle ne règle en rien la précarité des AESH. Sa mise en œuvre a donné raison au SNALC !

Le SNALC défend un temps complet sur la base d’un accompagnement élève à 24 h, accompagné d’une augmentation de la rémunération des AESH.

Par ailleurs, les pôles d’appui à la scolarité (PAS) devraient remplacer les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL). Le SNALC, qui n’était pas demandeur des PIAL et ne l’est pas davantage des PAS, n’a eu cesse de mettre en exergue les dysfonctionnements des PIAL et la dégradation des conditions de travail des AESH affectés dans ces structures.

Les PAS ont été expérimentés dans 4 départements en 2024/2025. Conformément à la circulaire de rentrée signée par Élisabeth Borne en septembre 2025, « près de 500 PAS vont se déployer sur l’ensemble du territoire en vue de leur généralisation prévue en 2027. En appui des équipes pédagogiques, ils visent à améliorer la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap ». Toutefois, ces PAS n’ont toujours pas d’existence légale. En effet, une proposition de loi (PPL) visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers (EBEP) a été adoptée par l’Assemblée nationale en mai, puis par le Sénat en juin. Néanmoins, le 1er juillet, en raison de la procédure accélérée engagée par le gouvernement sur ce texte, la commission mixte paritaire a rejeté la généralisation des pôles d’appui à la scolarité (PAS), renvoyant le texte à l’Assemblée nationale pour une nouvelle lecture.

Assistants d'éducation

La seule mesure catégorielle de 2024/2025 pour ces personnels est la publication d’un arrêté du ministre chargé de l’Éducation nationale (arrêté du 27 décembre 2024 relatif à l’évaluation professionnelle des assistants d’éducation) fixant les critères sur la base desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée. Pour le SNALC, cet arrêté était nécessaire car jusqu’alors, l’entretien professionnel était laissé à la volonté des chefs d’établissement et des CPE, avec une grille d’évaluation « académique », « départementale », voire propre à l’établissement, au mépris de modalités formelles. Ce texte, en complément de l’article 1 quater du décret 2003-484 du 6 juin 2003, permet d’harmoniser les modalités d’évaluation, notamment en vue d’une éventuelle demande de CDIsation.

Force est de constater que nous sommes bien loin encore des revendications du SNALC pour les AESH et les AED : le SNALC défend en effet un statut de fonctionnaire, assorti d’une rémunération digne d’un métier reconnu, d’une formation initiale conséquente et de qualité, ainsi que des perspectives d’évolution professionnelles bien réelles pour permettre enfin une sortie de la précarité de ces personnels.

Contractuels enseignants, CPE et Psy-EN

Pour le SNALC, l’urgence pour ces collègues est la refonte de leur grille indiciaire. Cette dernière, datant de presque 10 ans, est actuellement totalement caduque, notamment avec les années de forte inflation et le niveau de diplôme et de responsabilités exigé de ces personnels.

Une réforme des concours externes d’accès aux corps des personnels enseignants du premier et du second degrés ainsi que des personnels d’éducation, avec inscription possible à bac +3, contre bac +5 auparavant, s’appliquera dès la session de 2026. Si le gouvernement affiche l’objectif de répondre à la crise des recrutements avec cette réforme, pour le SNALC, sans revalorisation salariale entre autres, il y a peu de chance que la cible soit atteinte, surtout en sachant que les nouveaux professeurs auront l’obligation de rester 4 ans dans le métier…

Contractuels IATPSS

Alors que le Ministère préconise de généraliser et d’harmoniser les bonnes pratiques de gestion des contractuels IATPSS dès septembre 2025, le SNALC va beaucoup plus loin en demandant que ces bonnes pratiques soient imposées aux académies.

Enfin, les contractuels IATPSS sont en attente d’une revalorisation salariale conséquente. Or, ce point n’est toujours pas à l’ordre du jour du Ministère, alors que le SNALC a déjà alerté ce dernier sur la nécessité de définir pour ces personnels une augmentation salariale très importante et d’élaborer des grilles indiciaires selon les métiers applicables au territoire entier pour éviter les disparités de rémunération entre académies.

Pour le SNALC, le chemin à parcourir pour déprécariser les contractuels enseignants, CPE, Psy-EN et IATPSS reste encore long. Sécuriser leurs conditions d’emploi, de rémunération et de travail doit relever des priorités de notre ministère en 2025/2026 !

120 ANS D’ENGAGEMENT INDÉFECTIBLE DU SNALC POUR LA LAÏCITÉ

Par Solange DE JESUS, responsable nationale chargée des principes et valeurs de la République

Par-delà son importance majeure pour la laïcité de la République dont elle constitue, selon la formule du Conseil d’État et de la Cour européenne des droits de l’homme, la « clé de voûte », la loi de séparation des Églises et de l’État prend une signification toute particulière aux yeux du SNALC à l’occasion de sa cent vingtième année d’existence.

Fondé lui aussi en 1905, le SNALC a constamment conduit son action en considération du principe de laïcité. Garante de la liberté de conscience, la déliaison entre sphère publique et sphère privée issue de cette loi instaure également la neutralité nécessaire à l’École pour dispenser les savoirs. C’est pourquoi, dans le cadre de la laïcité scolaire, le vote du SNALC en faveur d’une autre grande loi laïque, celle de 2004, prise « en application du principe de laïcité », s’inscrit dans cette même logique. Il y a vingt ans, il a été le seul syndicat d’enseignants à s’être prononcé pour elle au sein du Conseil supérieur de l’éducation.

On sait qu’aujourd’hui les élèves sont toujours plus nombreux à rejeter l’interdit des signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Si leur mécompréhension grandissante de la loi, assortie de tentatives de son contournement, doivent nous alerter, n’oublions pas d’envisager avec lucidité que l’« arbre du vêtement » cache « la forêt des manifestations religieuses »[1]. En cause notamment, la montée des communautarismes qui nourrit le repli sur soi et s’accompagne de visions du monde parfois rétrogrades : les remises en cause des valeurs républicaines (telles l’égalité hommes-femmes, la mixité, le respect de l’orientation sexuelle, la liberté d’expression, …) et de certains enseignements en constituent l’une des dérives. Chiffrée et analysée en mars dernier par une enquête inédite de l’IFOP[2], la hausse alarmante de l’antisémitisme à l’école en est une autre.

Tous ces phénomènes se développent sur fond d’autocensure chez un nombre croissant d’enseignants, dont le cœur de métier se trouve affecté par un tel climat délétère.

[1] Jean-Pierre Obin : « L’arbre et la forêt », in : Vêtements, tenues, signes dans l’espace public scolaire. La loi du 15 mars 2004, vingt ans après. Sous la direction scientifique de Frédérique de la Morena, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2025, pp.11-18.

[2] https://www.ifop.com/publication/enquete-aupres-des-collegiens-et-lyceens-sur-lantisemitisme-a-lecole/

Comment le SNALC agit-il face cette mise à l’épreuve de la dimension laïque de l’École ?

D’abord par des prises de position fermes et sans ambiguïté pour tout projet, programme ou loi visant à promouvoir l’égalité et à lutter contre les stéréotypes et toutes les discriminations (tel l’EVARS pour les 1er et 2d degrés, ou encore la loi contre l’antisémitisme dans le supérieur.)

Par la défense opiniâtre et sans concession de la liberté pédagogique (Article L912-1-1 du Code de l’éducation) sans laquelle il n’y a pas de transmission du savoir possible. En tant que lieu où l’on enseigne les savoirs, l’École est par là même un lieu d’éducation à la liberté. « L’école laïque, c’est l’école de la liberté, en un double sens : la liberté y enseigne, et y est enseignée. »[1]

Pour le SNALC, la liberté académique (inscrite à l’Article L952-2 du Code de l’éducation), indispensable à l’indépendance de la recherche, se situe dans cette filiation. Aussi a-t-il dénoncé avec force les récentes atteintes qu’elle a subies. Il refuse catégoriquement les tentatives de caporalisation des enseignants par la hiérarchie de même que toute manœuvre d’intimidation à leur encontre par des « étudiants » ou groupes militants.

[1] Henri Pena-Ruiz, in : « L’école laïque, école de la liberté », transcription d’une conférence pour la MAIF, p.4.

Sur le terrain ensuite, le SNALC intervient de plusieurs manières :

- Il organise régulièrement des congrès sur la laïcité dans les différentes académies. Considérant la laïcité comme une cause sine qua non, ils alternent théorie et pratique. Le SNALC y invite des personnalités reconnues pour leur haut degré d’expertise sur le sujet. Fidèle à son attachement à la liberté d’expression et au débat citoyen, il met un point d’honneur à demeurer un espace qui les fait vivre. Cela est particulièrement apprécié des collègues qui ont ainsi la possibilité de s’exprimer sur les difficultés qu’ils rencontrent dans leur mission laïque et ce, sans tabou ni crainte de la désapprobation éventuelle que leur liberté de ton pourrait provoquer dans leur établissement. Le SNALC contribue aussi de la sorte à leur apporter si ce n’est bien-être au travail, du moins un soutien moral, juridique et pédagogique.

L’objectif de ces congrès est d’aller au plus près des attentes des collègues en leur apportant des solutions directement transposables sur le terrain. Les 96 % de satisfaction exprimés dans le questionnaire rempli en fin de congrès se passent de commentaire[1].

- Le SNALC sollicite des audiences spécifiquement dédiées à la laïcité auprès des recteurs afin d’établir une cartographie précise des pratiques académiques en la matière. À cet égard, il est à souligner qu’aucun rectorat n’a de visibilité sur le nombre d’actions pédagogiques sur la question, ni sur le nombre de référents laïcité en établissements et leur répartition dans l’académie. À la revendication du SNALC sur l’obtention de données chiffrées, la réponse reste en substance invariablement la même : n’ajoutons pas de tâche supplémentaire aux chefs d’établissement, par ailleurs déjà sursollicités ! Quand on sait qu’il suffit de cocher une case dans le logiciel prévu pour déclarer les missions des personnels, on peut mesurer à quel point la laïcité est une « priorité » pour l’Institution… Comment venir en aide aux équipes éducatives avec efficacité si l’on ignore où sont les besoins ? Dans la pratique hélas, les beaux discours sur l’importance de ce principe se révèlent souvent de simples velléités.

[1] Pourcentage obtenu sur 268 répondants à la question : « Cette journée a-t-elle répondu à vos attentes ? »

Enfin, le SNALC revendique :

- Une protection et un soutien systématique des personnels, assortis de sanctions fermes contre les atteintes à la laïcité ;

- Pour les personnels entrant dans le métier, la mise en place d’une charte les engageant à faire partager les valeurs de la République, la liberté de conscience et la laïcité (conformément à l’article L111-1 du Code de l’éducation). Ce document rappellerait également l’exigence de neutralité laïque et serait un rappel utile à ce qui constitue le cœur des fonctions exercées.

- Une banque de données unique centralisant toutes les ressources documentaires et pédagogiques : actuellement éparses et peu lisibles, elles pourraient constituer un outil de travail efficace si elles étaient rassemblées et facilement accessibles ;

- Un important développement du réseau des référents laïcité, bien formés et rémunérés pour mieux répondre aux besoins du terrain et dispenser des formations entre pairs ;

- Des mesures plus précises et plus fiables de la part que prennent les atteintes à la laïcité dans les agressions dirigées contre les personnels.

HÉRITAGE JO 2024 : LA CIGALE DEVENUE FOURMI

Par Laurent BONNIN, secrétaire national chargé de l’EPS

« Paris 2024 a placé, dès la candidature, les questions d’héritage et de durabilité au cœur de son projet (…), des Jeux qui mettent plus de sport dans la vie des gens, un sport au service de l’éducation ». Il est impossible de ne pas rappeler cet objectif qui a sous-tendu la candidature et les investissements réalisés par la France dans l’organisation des JO lors de l’été 2024.

Pour le SNALC, les mots ont du poids et du sens, notamment lorsqu’ils sont prononcés par des décideurs politiques et pris comme des engagements. Aussi, la notion d’héritage ne peut rester vaine et doit être interrogée à court, moyen et long termes. Quelles retombées un an après ?

En premier lieu, il faut évoquer les dépenses engendrées par l’évènement dans un contexte (post « gilets jaunes ») de crise financière, d’inflation et de difficultés pécuniaires pour de très nombreux citoyens. Le bilan revêt donc un enjeu politique important. Ainsi, pour les organisateurs, il serait de 2 milliards d’euros, alors que la Cour de comptes estime le coût réel public à 6 milliards et un coût global, financements privés inclus, compris entre 9 et 11 milliards. Il faudrait y ajouter l’assainissement de la Seine d’1,5 milliard. Après de tels sacrifices budgétaires, on attendrait légitimement un bel héritage !

Il n’en est malheureusement rien. Après le coup d’éclat, viennent les coupes d’un État qui court maintenant après 40 milliards d’économies, resserre toutes les ceintures budgétaires, envisage même la suppression de 2 jours fériés et lance des économies de bouts de chandelle reniant toute logique d’héritage.

Le rabotage du Pass’sport décidé cette année est exemplaire. Ce dispositif qui permettait à tout jeune de 6 à 30 ans de bénéficier d’une réduction de 50 € sur une licence sportive sera drastiquement rogné dès la rentrée. Cette incitation qui avait profité à 1,3 million de jeunes ne sera plus dorénavant accordée qu’aux adolescents de 14 à 17 ans et sous condition de ressources. Le retrait des 6-13 ans de la nouvelle mesure est incohérent tant il s’inscrit à rebours des engagements olympiques et de la nécessité d’inciter les enfants à la pratique physique et sportive quand on sait qu’actuellement 3/4 des 11-17 ans n’atteignent pas les seuils d’activité préconisés par l’OMS.

Il serait aussi possible d’évoquer la réduction à venir de 18 % de l’enveloppe du ministère de la jeunesse et des sports conduisant le CNOSF à y voir une mesure « incompréhensible, injuste et dangereuse. Le sport est une politique publique de première nécessité ».

Concernant l’EPS scolaire, pour le SNALC, mis à part quelques promotions aussi flatteuses que volatiles comme les labellisations (minoritaires) d’établissements scolaires Génération 2024, les 30 min (sporadiques) d’APQ au primaire, les 2 h de sport supplémentaires (facultatives) au collège, l’entrée en vigueur (non obligatoire) des tests physiques en classe de 6è, les mesures essentielles et pérennes n’ont jamais été envisagées : les installations sportives indispensables au bon enseignement de la discipline restent insuffisantes et vétustes; la suppression de 1000 postes au CAPEPS en 10 ans n’est toujours pas comblée; les horaires d’enseignement d’EPS, particulièrement faibles au lycée, demeurent inchangés depuis les années 60; les programmes de l’EPS, sont de moins en moins physiques, sportifs et corporels.

Bref, en guise d’héritage des JO de Paris, les perspectives ne s’améliorent pas. Comme nous l’écrivions l’an passé, « il y a plus à constater la permanence d’un déficit historique en matière d’activité physique et sportive, scolaire et universitaire qu’un progrès ». Déficit qui risque fort de s’accentuer dans un tel contexte de restriction et qui n’est pas sans nous rappeler la délicieuse fable de La Fontaine « la Cigale et la Fourmi » … mais avec une grande amertume

2024-2025 : UNE ANNÉE BLANCHE – OU PLUTÔT NOIRE POUR LES PERSONNELS IATSS

Par Lucien BARBOLOSI, secrétaire national chargé des personnels BIATSS

L’année scolaire qui s’achève n’a rien apporté de bon à nos collègues IATSS et celle qui se profile s’annonce pire encore.

Filière Administrative

Pour les administratifs, aucun renfort n’est prévu pour la rentrée 2025. Que ce soit sur le programme 141 ou le 214, il faudra se contenter de redéploiements et certaines académies seront déshabillées au profit d’autres. Pourtant OP@LE, RenoiRH continuent d’être étendus et l’extension de la GRH de proximité est toujours d’actualité.

En ce qui concerne la revalorisation financière, il faudra se contenter d’une aumône qui ne concernera que les personnels de catégorie C.

Ainsi, lors du GT du 12 juin qui s’est tenu au ministère en présence des OS représentatives, dont le SNALC, l’administration a communiqué le montant de l’enveloppe allouée au titre de 2025. Elle se monte à 4,5 M€ contre 35,5M€ en 2024, enveloppe déjà insuffisante pour permettre une revalorisation de l’IFSE de tous les personnels administratifs.

En outre, il a été proposé une revalorisation de 170 € brut pour l’année 2025 sous la forme d’un versement au titre du CIA (complément indemnitaire annuel) ; sa pérennité n’est donc pas assurée pour 2026, ce qui est certainement le but poursuivi. Le SNALC (comme la totalité des OS présentes) a protesté et demandé un versement sur la composante IFSE soit une augmentation de 16 € brut / mois.

Enfin, aucune discussion n’a été possible en ce qui concerne l’indiciaire, alors que les grilles de traitement de la catégorie C sont purement indécentes. Le 1er grade des ADJAENES débute au minimum FP qui, depuis le 1er novembre 2024, est inférieur au SMIC de 0,06 €, ce qui oblige l’administration à compenser par le versement d’une indemnité de ce montant aux personnels concernés !

Le SNALC demande la revalorisation des traitements des personnels de catégorie C, avec une grille reconstruite en 2 grades qui permette d’éloigner durablement leur rémunération du SMIC.

Rien n’est prévu pour les AAE et les SAENES.

Les taux de promotion pour l’année 2026 viennent d’être publiés (arrêté du 29 juillet 2025 paru au JORF du 15 août 2025) et nous constatons avec colère qu’ils sont en baisse :

- 16 % pour l’accès à la CS des SAENES au lieu de 18 % en 2025 ;

- 13 % pour l’accès à la CEX contre 14 % l’an passé ;

- 26 % pour le passage au grade d’ADJAENES P2 au lieu de 28 % auparavant ;

- 15 % pour l’accès au grade ADJAENES P1 contre 16,5 % précédemment.

Filière ITRF

En ce qui concerne la filière ITRF, seuls les collègues ATRF pourront bénéficier du versement de 200 € brut / an et rien n’est prévu pour les autres catégories. Ce qui est proprement scandaleux, sachant que les montants de l’IFSE de la filière sont nettement inférieurs à ceux servis aux administratifs et que les collègues non affectés en DSI ont déjà dû subir une année blanche l’an dernier. De plus, comme les administratifs et dans les mêmes proportions, les TRF et ATRF verront baisser les taux de promotion en 2026.

Filières Santé et Social

Les personnels des filières Santé et Social (INFENES, ASS et CTSS, médecins) devaient vivre un temps fort en mai dernier avec les assises de la santé scolaire.

Le SNALC, réuni en bureau national le 16 avril dernier, avait décidé de ne pas participer à l’évènement du 14 mai qui a eu lieu à Paris à l’initiative de la ministre d’État Élisabeth Borne. Ces assises ont été préparées dans la précipitation avec un calendrier très serré et il était pour nous hors de question d’apporter notre caution à un projet qui, loin d’améliorer les conditions de travail des personnels et le service rendu aux élèves, allait au contraire créer des difficultés supplémentaires et une surcharge de travail pour les agents des 4 corps concernés (médecins, INFENES, ASS et Psy-EN). De fait, le modèle de service départemental que le Ministère veut imposer contre l’avis quasi unanime des OS, va éloigner les professionnels du terrain. Pour le SNALC, ce n’est pas l’organisation qui est à revoir ni la chaîne hiérarchique, mais c’est le manque de moyens qui complexifie le travail des personnels de la santé scolaire et du SSFE. Ce manque de personnels ne doit pas conduire à une réorganisation qui ne peut rien apporter à moyens constants. Les collègues savent ce qu’ils ont à faire, comment et avec qui. Ces assises ne répondront pas non plus aux revendications en matière salariale ou en besoins humains.

Car en ce qui concerne les mesures censées renforcer l’attractivité des métiers de la santé scolaire, c’est le néant ou presque :

- La revalorisation des carrières pour les médecins (HEB bis et 2 grades au lieu de 3 actuellement) n’est toujours pas présentée concrètement ; des arbitrages sont en cours. Notons que le 1er groupe de travail évoquant le sujet a eu lieu en mai 2024 ! l’administration doit nous apporter des informations précises en septembre.

- Aucune mesure à l’ordre du jour, ni indiciaire ni indemnitaire pour les INFENES et ASS ou CTSS. Seule est évoquée une possible création de postes (PLF 2026) pour doter le 1er degré.

Pour le SNALC, les problèmes de la santé scolaire sont dus au manque de moyens et pas à un problème de gouvernance. Les personnels attendaient du renfort et des recrutements à la hauteur des besoins réels pour fonctionner normalement. Ils attendaient une reconnaissance indiciaire et indemnitaire à la hauteur de leurs qualifications et de leur engagement. En lieu et place de ces revalorisations nécessaires, ils auront peut-être (rien n’est acté !) une petite augmentation des taux de promotion.

Enfin, rappelons que, comme tous les autres fonctionnaires, les personnels IATSS vont subir le blocage du point d’indice, la disparition de la GIPA et la diminution de la rémunération pour les collègues en CMO.